Лучшие асы второй мировой войны. Лучшие асы люфтваффе германии

АСЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Вопрос об АСАХ - не о германских богах (хотя... как сказать... :-)), а о лётчиках-истребителях высшего класса - времён Второй Мировой войны остаётся по-прежнему открытым. За последние двадцать-тридцать лет на эту тему понаписали столько заказной ерунды (как правило, "с ненашей стороны"!), что в ней утонул весь достаточно скучный и однообразный советский агитпроп этой темы, издававшийся в 1961-1985 годах. Отделять там "зёрна от плевел" - занятие заведомо бессмысленное, потому что оппоненты заткнут уши и будут с одной стороны упрямо твердить про "сафковнеумелилетатьсамолётыуёбищщалендлизрулйозз!", а с другой непрестанно бубнить про "фрицытрусыяпонцыфанатикиостальныевсекроминасвоеватьниумелиниразу!" Это слушать - скучно и стыдно. Стыдно перед людьми, которые воевали, знаете ли. Перед всеми. Посему в первой части этой своей статьи (а вторая часть, в общем-то, мне и не принадлежит) я прост одам сводную таблицу "лидирующих троек" по всем основным воюющим странам. Только с цифрами. Только с ПОДТВЕРЖДЁНЫМИ и ПРОВЕРЕННЫМИ цифрами. Итак...

|

Количество сбитых самолётов противника |

|

|

"Союзники" |

|

|

СССР |

|

| А.Л.Покрышкин | |

| И.Н.Кожедуб | |

| Г.А. Речкалов | |

|

Британская Империя |

|

|

Великобритания |

|

| Д.Э.Джонсон | |

| В.Уэйл | |

| Дж.Р.Д.Брэхэм | |

|

Австралия |

|

| К.Р.Колдуэлл | |

| А.П.Холдсмит | |

| Джон Л.Уэдди | |

|

Канада |

|

| Г.Ф.Бьюрлинг | |

| Х.У.МакЛеод | |

| В.К.Вудворт | |

|

Новая Зеландия |

|

| Колин Ф. Грей | |

| Е.Д.Макки | |

| У.В.Кроуфорд-Кэмптон | |

|

Южная Африка |

|

| Мармадьюк Томас Сент-Джон Паттл | |

| А.Г.Мэллон | |

| Альберт Г.Льюис | |

|

Бельгия |

|

| Рудольф деХемрикур деГрюн | |

| Вик Ортманс | |

| Думонсо деБергандаль | |

| Ричард Гир Бонг | |

| Томас МакКуайри | |

| Дэвид МакКэмпбелл | |

|

Франция |

|

| Марсель Альбер | |

| Жан Е.Ф. деМазе | |

| Пьер Клостерман | |

|

Польша |

|

| Станислав Скальский | |

| Б.М.Гладыш | |

| Витольд Урбанович | |

|

Греция |

|

| Вассилиос Вассилиадес | |

| Иоанис Келлас | |

| Анастассиос Бардивилиас | |

|

Чехословакия |

|

| К.М.Куттельвашер | |

| Йозеф Франтишек | |

|

Норвегия |

|

| Свейн Хеглунд | |

| Хельнер Г.Е. Грюн-Спан | |

|

Дания |

|

| Кай Биркстед | |

|

Китай |

|

| Ли Квэй-Тань | |

| Лю Тсуй-Кань | |

| Ло Чи | |

|

"Ось" |

|

|

Германия |

|

| Герхардт Баркхорн | |

| Вальтер Новотны | |

| Гюнтер Раль | |

|

Финляндия |

|

| Эйно Илмари Юутилайнен | |

| Ханс Хенрик Винд | |

| Антеро Эйно Лууканен | |

|

Италия |

|

| Терезио Витторио Мартинолли | |

| Франко Луччини | |

| Леонардо Феррули | |

|

Венгрия |

|

| Дёжи Сентъюдёрджи | |

| Дьёрь Деброди | |

| Ласло Молнар | |

|

Румыния |

|

| Константин Кантакузино | |

| Александр Сербанеску | |

| Ион Милу | |

|

Болгария |

|

| Илиев Стоян Стоянов | |

| Ангелов Петар Бочев | |

| Ненов Иван Бонев | |

|

Хорватия |

|

| Мато Дуковач | |

| Цвитан Галич | |

| Драгутин Иванич | |

|

Словакия |

|

| Ян Режняк | |

| Исидор Коварик | |

| Ян Герцовер | |

|

Испания |

|

| Гонсало Хевиа | |

| Мариано Медина Квадра | |

| Фернандо Санчес-Ариона | |

|

Япония |

|

| Хиройоши Нишидзава | |

| Шоики Сугита | |

| Сабуро Сакаи | |

Заключение:

Итак, исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что таран, как форма боя, была характерна не только для советских летчиков - тараны совершали пилоты почти всех стран, участвовавших в боях. ... надо признать, что японцы все же превзошли нас в сфере "чисто советской формы боя". Если оценивать только результативность "камикадзе" (действовавших с октября 1944 г), то ценою жизни более чем 5000 японских летчиков было потоплено около 50 и повреждено около 300 боевых кораблей противника, из которых 3 потопленных и 40 поврежденных были авианосцами с огромным к оличеством самолетов на борту.

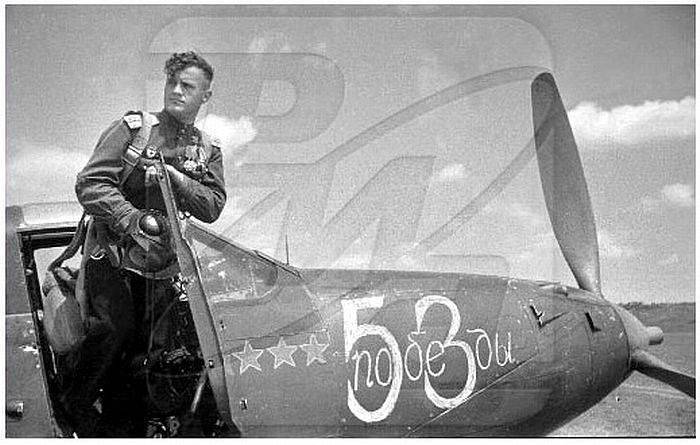

Кожедуб Иван Никитич: К 62 немецким самолетам официально сбитым И.Н.Кожедубом в годы Великой Отечественной войны, следует прибавить и 2 американских истребителя, сбитых им в самом конце войны. В Апреле 1945 года заградительной очередью Кожедуб отогнал пару немецких истребителей от американского В-17, но был атакован истребителями прикрытия, открывшими огонь с большой дистанции. С переворотом через крыло Кожедуб стремительно атаковал крайнюю машину. Тот задымил и со снижением пошел в сторону наших войск (пилот этой машины вскоре выпрыгнул с парашютом и благополучно приземлился).Второе фото - его самолет. - Ла-7 И.Н.Кожедуба, 176-й ГвИАП, весна 1945)

2. Покрышкин Александр Иванович: 24 мая Покрышкину было присвоено звание Героя Советского Союза. К этому времени на его счету оказалось уже 25 сбитых самолетов противника. Через три месяца он был награжден второй Золотой Звездой. Сражаясь с Люфтваффе на юге Украины, Покрышкин записал на свой счет еще 18 "Юнкерсов", включая два высотных разведчика. В ноябре 1943 года, используя подвесные баки, он устроил охоту за Ju.52, действующими на воздушных коммуникациях над Черным морем. За четыре вылета в условиях переменчивой морской погоды советский летчик отправил на дно пять трехмоторных транспортников.

В мае 1944 года Покрышкина назначили командиром 9-й гвардейской авиадивизии, но, несмотря на высокую должность, он не прекратил боевых вылетов, одержав до конца года очередные семь побед. Боевая деятельность самого известного аса СССР завершилась в Берлине. Всего за годы войны он совершил 650 вылетов, провел 156 воздушных боев, сбил 59 вражеских самолетов лично и 6 - в группе. (на фото ниже его самолет)

3.

Гулаев Николай Дмитриевич:Всего за войну гвардии майор Гулаев провел 240 боевых вылетов, в 69 воздушных боях сбил лично 57 и в группе 3 самолета противника. Его "производительность", 4 вылета на сбитый, стала одной из самых высоких в советской истребительной авиации.

4.

Евстигнеев Кирилл Алексеевич:Всего за годы войны он совершил около 300 боевых вылетов, провел свыше 120 воздушных боев, сбил лично 52 и в составе группы - 3 вражеских самолета. "Летчик - кремень", - так отзывался о нем Иван Кожедуб, некоторое время служивший с Евстигнеевым в одном полку.

5.

Глинка Дмитрий Борисович: После почти полугодового отпуска, учебы и пополнения летчики 100-го гиап приняли участие в Ясской операции. В начале мая в бою, где 12 "кобр" атаковали около полусотни Ю-87, Глинка сбил три бомбардировщика, а всего за неделю боев здесь уничтожил 6 самолетов противника.

При перелете на Ли-2 он попал в катастрофу: самолет ударился о вершину горы. Его с товарищами спасло то, что они расположились в xвосте машины - спали на самолетных чехлах. Все другие пассажиры и экипаж погибли. В результате аварии он получил тяжелые травмы: несколько дней был без сознания. Выписался из госпиталя через два месяца и в ходе Львовско-Сандомирской операции сумел уничтожить 9 немецких машин. В боях за Берлин он сбил 3 самолета в один день, а свою последнюю победу одержал 18 апреля 1945 г., в упор, с 30 метров, расстреляв ФВ-190.

Всего за войну он провел около 300 боевых вылетов, 100 воздушных боев, лично сбил 50 самолетов противника, из них 9 на Як-1, остальные - на "Аэрокобре".

13 ноября 1985 года, ушел из жизни маршал авиации Александр Покрышкин. В годы Второй мировой войны он был одним из самых результативных советских лётчиков — по разным данным, Покрышкин лично сбил от 46 до 59 вражеских самолетов. За свои подвиги он трижды награждался «Золотой звездой» героя Советского Союза. Журнал «ЖЖ» несколько интересных историй о Покрышкине и других воздушных асах, сражавшихся в небе над СССР и оккупированной Европой.

В конце войны Покрышкин был не только самым известным в мире лётчиком, но и самой авторитетной фигурой в советской авиации, пишет andrey_ka23

, который в 2013 году побывал на торжествах в честь 100-летнего юбилея советского аса:

«Ахтунг! Ахтунг! Покрышкин в воздухе!» — кричали немецкие посты оповещения, настоятельно предупреждали — знаменитый русский ас в воздухе. Что означало — усилить осмотрительность, выйти из затяжных воздушных боёв, «охотникам» набрать высоту, молодёжи возвратиться на аэродромы.Того, кто собьёт русского аса, ждали щедрые награды. В желающих отличиться не было недостатка, но задача эта оказалась врагу не по зубам. И дело было не только в исключительном мастерстве Покрышкина. Уместно вспомнить, что в его эскадрилье, а затем в полку и дивизии состоялись такие асы, как Речкалов и братья Глинки, Клубов и Бабак, Фёдоров и Фадеев. Когда такая группа вела бой, рассчитывать победить её командира было, по меньшей мере, неосторожно. И сегодня летчики продолжают славные традиции асов Великой Отечественной.

Немцы сбивали несомненно больше: Эрих Хартман (352 сбитых самолёта противника), Йохан Штайнхофф (176), Вернер Мёлдерс (115), Адольф Галланд (103). Хоть на два раздели, все равно больше. Другое дело, что это охотники, цель которых именно максимальное количество сбитых. Наши исповедовали иную стратегию, оказавшуюся более результативной и эффективной. Что и позволило завоевать господство в воздухе. Стоит добавить, что Хартман сбивал не только советские самолеты, но и 7 американских.Что касается количества — несколько фактов.

Всего лишь несколько дней и героических побед. Побед ли?

Лето 1944 года. 1 июня 6 сбитых самолетов (5 «Лагов» и 1 «Аэрокобра). 2 июня — 2 «аэрокобры», 3 июня — 4 самолета (по два «Лага» и «Аэрокобры»). 4 июня — 7 самолетов (все кроме одного — «Аэрокобры»). 5 июня — 7 самолетов (из них 3 «Лага»). И, наконец, 6 июня — 5 самолетов (из них 2 «Лага»). Итого, за 6 дней боев сбито 32 советских самолета. А 24 августа того же года сразу 11 самолетов.Но вот что странно: Эрик Хартманн сбил за первые шесть дней июня 32 самолета, а все Люфтваффе по дням: 1-го — 21, 2-го — 27, 3-го — 33, 4-го — 45, 5-го — 43, 6-го — 12. Итого — 181 самолет. Или в среднем более 30 самолетов в день. А сколько же составили потери Люфтваффе? Официальные цифры за июнь 1944 года — 312 самолетов, или чуть более 10 в день. Выходит, что наши потери составляют в 3 раза больше? А если учесть, что в потери немцев входят еще и самолеты, сбитые нашей зенитной артиллерией, то соотношение потерь еще больше!

А ведь не 1941-й. Правдоподобно?

Допустим, что все соответствует действительности. И сравним двух летчиков — того же Хартманна и трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба. Хартманн совершил 1404 боевых вылета и сбил 352 самолета, в среднем на один самолет уходило порядка 4 вылета; у Кожедуба показатели такие: 330 боевых вылетов и 62 самолета противника, в среднем 5,3 вылета. В плане цифр все вроде бы соответствует...

А как считались сбитые самолеты? Ниже выдержка из книги американских исследователей Р. Толивера и Т. Констебля о Хартманне:

«Остальные пилоты эскадрильи потащили счастливого Белокурого Рыцаря в столовую. Пирушка шла полным ходом, когда ворвался техник Хартманна. Выражение его лица моментально погасило ликование собравшихся.

— Что случилось, Биммель? — спросил Эрих.

— Оружейник, герр лейтенант.

— Что-то не так?

— Нет, все в порядке. Просто вы сделали всего 120 выстрелов на 3 сбитых самолета. Мне кажется, вам нужно это знать.

Шепот восхищения пробежал среди пилотов, и шнапс снова полился рекой».Правдоподобно? Если кто-то думает, что да, маленькая справка. Самолет Хартмана (Мессершмитт Bf.109) оснащен пулеметами MG-17 и 20-мм пушкой MG 151/20. Скорострельность пулеметов — 1200 выстрелов в минуту, пушки — 700-800 в минуту (зависит от типа снаряда). Таким образом в секунду расходуется 53 заряда. 120 Хартман израсходовал за 2, 26 секунды. И сбил ТРИ самолета. Все еще правдоподобно?

А ведь речь идет не об этажерках и даже не о фанерных Яках. Все три сбитых — Ил-2.

Самым результативным летчиком-истребителем всех стран-участниц Второй мировой войны за исключением Германии считается финн — Эйно Илмари Юутилайнен, сбивший 94 советских самолета. Его историю вкратце излагает merelana :

Тут вчера случайно мелькнуло это имя — в разговоре о том, кто из нашего района, кто не из нашего. Эйно Илмари Юутилайнен — как раз из нашего. Большую часть детствоа провел в Сортавале, начинал военную службу на аэродроме недалеко от Виипури — пока Виипури еще был на финской стороне.

Эйно Илмари Юутилайнен — летчик-ас, один из лучших во второй мировой войне, которую финны, говорят, называют «континентальной» или «продолжительной», в противовес зимней, она же «короткая».

За время Зимней войны он провел 115 боевых вылетов — и было там всего две победы. А за время «продолжающейся» войны — на его счету 92 победы. При почти пятистах вылетах. И ни один из его самолетов не получил ни одного повреждения.Ожесточенные бои в воздухе шли не только на европейском театре военных действий. Из блога litvinenko_ai можно узнать о летчиках-асах Императорского военно-морского флота Японии:

Главная черта японцев — их коллективизм. На протяжении многих веков главным источником пропитания японцев был рис. Чтобы вырастить рис, его надо было постоянно поливать. В горных районах страны в одиночку рис невозможно полить, здесь люди действовали в одной команде. Урожай можно было вырастить либо всем сообща, либо никому. Японцы не имели права на ошибку. Не будет риса, начнется голод. Отсюда и коллективизм японцев. Есть японская пословица, звучащая примерно так — «Торчащий гвоздь забивают первым». То есть — не высовывайся, не выделяться из толпы — белых ворон японцы не терпят. С раннего детства японским детям прививались навыки коллективизма, стремление не выделяться на фоне остальных. Эта особенность японской культуры отразилась и у летчиков морской авиации в годы Великой Тихоокеанской войны или, как принято называть у нас, Второй мировой войны. Инструкторы в летных школах обучали курсантов в целом, никого из них не выделяя, индивидуальный подход отсутствовало вовсе. В частях поощрения или взыскания обычно также получало все подразделение.

Японские пилоты воевали в небе над Китаем еще задолго до начала Тихоокеанской войны, они набрались опыта и стали выдающимися боевыми летчиками. Японские пилоты смели все над Перл-Харбором, сеяли смерть над Филиппинами, Новой Гвинеей и островами Тихого океана. Они были асами. Французское слово as значит туз, первый в своей области — это мастер воздушного боя, оно появилось в годы Первой мировой войну и относилось к военным лётчикам, в совершенстве владеющим искусством пилотирования и воздушного боя и сбившими не менее пяти самолётов противника. Были асы и во Вторую мировую войну, например, лучший советский летчик Иван Кожедуб сбил 62 самолёта противника, на счету финна Эйно Илмари Юутилайнена 94 советских самолёта. Лучшие летчики Императорского флота Японии — Хироёси Нисидзава, Сабуро Сакаи и Шиоки Сугита тоже были асами. Например, Хироёси Нисидзава семье сообщил о 147 сбитых самолетах, в некоторых источниках упоминаются про 102, по другим данным — 87 самолетов, что все равно гораздо больше американских и английских асов, сбивших от силу по 30 самолетов.

"...Когда речь идет о каких-то частных вопросах, сомнения остаются. Уж слишком различным выглядит личный счет немецких асов и летчиков любых других стран. 352 самолета Хартманна и 60 самолетов Кожедуба, лучшего из летчиков-истребителей союзников, невольно наталкивают на разные мысли.

Прежде всего хочу указать на типовые ошибки советских историографов. Но кроме них часто приходится сталкиваться и с примерами подлогов и фальсификации, увы:

1. "Эрих Хартманн совершил всего 800 боевых вылетов".

Хартманн за годы войны совершил около 1400 боевых вылетов. Цифра 800 - это количество воздушных боев. Между прочим, получается, что Хартманн ОДИН совершил в 2,5 раза больше вылетов, чем ВСЯ ЭСКАДРИЛЬЯ «Нормандия-Неман» вместе взятая. Это характеризует напряженность действий немецких пилотов на Восточном фронте, для них 3–4 вылета в день были нормой. А если Хартманн провел в 6 раз больше воздушных боев, чем Кожедуб, то почему он не может, соответственно, и сбить в 6 раз больше самолетов? Между прочим, другой кавалер "Железного креста с дубовыми лстьями, мечами и бриллиантами", Ханс-Ульрих Рудель за годы войны совершил более 2500 боевых вылетов.

2. "Немцы фиксировали победы с помощью фотопулемета".

Требовались подтверждения свидетелей - пилотов, участвовавших в бою, или наземных наблюдателей. Иной раз, пилоты дожидались по неделе и больше подтверждения своих побед.

3. "Немцы фиксировали "попадания", а не "победы".

Здесь мы сталкиваемся с очередным вариантом недобросовестного кратного перевода мемуаров немецких лётчиков. Немецкий - английский - русский. Здесь может запутаться и добросовестный переводчик, а для подлога вообще простор. Выражение "claim hit" не имеет ничего общего с выражением "claim victory". Первое употреблялось в бомбардировочной авиации, где редко можно было сказать более определенно. Пилоты-истребители им не пользовались. Они говорили только о победах или сбитых самолетах.

4. "Хартманн имеет только 150 подтвержденных побед, остальные известны только с его слов".

Это, к сожалению, пример прямого подлога. Сохранилась первая летная книжка Хартманна, в которой зафиксированы ПЕРВЫЕ 150 побед. Вторая пропала при его аресте. Мало ли, что ее видели, и заполнял ее штаб эскадры, а не Хартманн. Ну нет ее - и все! Как пакта Молотова-Риббентропа. А значит, с 13 декабря 1943 Эрих Хартманн не сбил ни одного самолета. Интересный вывод, не так ли?

5. "Немецкие асы просто не могли сбивать столько самолетов за один вылет".

Очень даже могли. Прочитайте внимательнее описание атак Хартманна. Сначала наносится удар по группе истребителей прикрытия, потом по группе бомбардировщиков, а если повезет - то и по группе зачистки. То есть, за один заход ему на прицел поочередно попадали 6-10 самолетов. И сбивал он далеко не всех.

6. "Нельзя парой выстрелов уничтожить наш самолет".

А кто сказал, что парой? Вот описание бегства немецкой авиации из Крыма. Немцы вывозят в фюзеляжах своих истребителей техников и механиков, но при этом не снимают крыльевые контейнеры с 30-мм пушками. Долго ли продержится советский истребитель под огнем 3 пушек? Одновременно это показывает, до какой степени они презирали наши самолеты. Ведь ясно, что с 2 контейнерами под крыльями Ме-109 летал чуть лучше полена.

7. "Немцы поочередно обстреливали один самолет и каждый записывал его на свой счет".

Просто без комментариев.

8. "Немцы бросили на Восточный фронт элитные истребительные части, чтобы захватить господство в воздухе".

Да не было у немцев элитных истребительных подразделений, кроме созданной в самом конце войны реактивной эскадрильи Галланда JV-44. Все остальные эскадры и группы были самыми обычными фронтовыми соединениями. Никаких там "Бубновых Тузов" и прочей ерунды. Просто у немцев многие соединения, кроме номера, имели еще и имя собственное. Так что все эти "Рихтгофены", "Грайфы", "Кондоры", "Иммельманы", даже "Грюн Херц" - это рядовые эскадры. Обратите внимание, сколько блестящих асов служило в заурядной безымянной JG-52.

А что е было на самом деле? Например, такой, совершенно парадоксальный вывод, возникающий после прочтения мемуаров Хартманна: Эрих Хартманн не провел ПОЧТИ НИ ОДНОГО воздушного боя. Столь милую сердцу наших пилотов воздушную карусель он отрицал принципиально. Набор высоты, пикирование на цель, немедленный уход. Сбил - сбил, не сбил - неважно. Бой прекращен! Если и будет новая атака, то лишь по этому же принципу. Сам Хартманн говорит, что по крайней мере 80 % сбитых им пилотов даже не подозревали об опасности. И уж подавно никакого мотания над полем боя, чтобы "прикрыть свои войска". Между прочим, однажды против этого восстал и Покрышкин. "Я не могу ловить бомбы своим самолетом. Перехватывать бомберы будем на подходе к полю боя". Перехватили, получилось. А после боя Покрышкин за свою изобретательность по шапке получил. Зато Хартманн только и занимался охотой. Так что, его 800 боев будет более справедливо назвать воздушными столкновениями, что ли.

И еще вспомните то нескрываемое раздражение, которое сквозит в мемуарах наших летчиков по поводу тактики немецких асов. Свободная охота! И никак ему бой не навяжешь! Такая беспомощность, очевидно, исключительно от того, что Як-3 был лучшим истребителем в мире. Недостатки наших лучших истребителей показали и авторы российского фильма «Истребители Восточного фронта». О предельном потолке в 3–3,5 км для наших истребителей пишет во всех своих книгах А. Яковлев, выдавая это за большой плюс. Но только после просмотра фильма я вспомнил постоянно мелькающую строчку воспоминаний самого Хартманна. "Мы подходили к району боя на высоте 5,5–6 км". Вот! То есть немцы в принципе получали право первого удара. Прямо на земле! Это определялось характеристиками самолетов и порочной советской тактикой. Какова цена такого преимущества, догадаться нетрудно.

Хартманн совершил 14 вынужденных посадок. Это так. Однако почитайте повнимательнее описания этих случаев, например, бой с 8 "Мустангами". У Хартманна кончилось горючее, и он что? - пытается спасти самолет? Ничуть. Он только и выбирает момент, чтобы безопасно выброситься с парашютом. У него не возникает даже мысли спасать самолет. Так что на получивших по 150 попаданий самолетах возвращались только наши летчики. Остальные резонно полагали, что жизнь дороже кучи железа. Вообще создается впечатление, что к факту вынужденной посадки немцы относились довольно буднично. Сломался автомобиль, и ладно, поменяем, поедем дальше. Вспомните 5 вынужденных посадок за один день Иоханнеса Визе. При том, что за этот же день он сбил 12 самолетов!

В дело разгрома гитлеровских захватчиков огромный вклад внесли представители советских военно-воздушных сил. Многие летчики отдали свои жизни за свободу и независимость нашей Родины, многие стали Героями Советского Союза. Некоторые из них навсегда вошли в элиту отечественных ВВС, в прославленную когорту советских асов - грозу Люфтваффе. Сегодня мы вспомним 10 наиболее результативных советских летчиков-истребителей, которые записали на свой счет больше всех сбитых в воздушных боях самолетов противника.

4 февраля 1944 года выдающийся советский летчик-истребитель Иван Никитович Кожедуб был награжден первой звездой Героя Советского Союза. К окончанию Великой Отечественной войны он был уже трижды Героем Советского Союза. За годы войны еще лишь один советский пилот смог повторить это достижение - это был Александр Иванович Покрышкин. Но на двух этих наиболее известных асах история советской истребительной авиации времен войны не заканчивается. За время войны еще 25 летчиков были дважды представлены к званию Героев Советского Союза, не говоря уже о тех, кто был единожды награжден этой высшей воинской наградой страны тех лет.

Иван Никитович Кожедуб

В годы войны Иван Кожедуб совершил 330 боевых вылетов, провел 120 воздушных боев и лично сбил 64 самолета противника. Летал на самолетах Ла-5, Ла-5ФН и Ла-7.

В официальной советской историографии фигурировало 62 сбитых самолета противника, но проведенные архивные исследования показали, что Кожедуб сбил 64 самолета (по каким-то причинам отсутствовали две воздушных победы - 11 апреля 1944 года - PZL P.24 и 8 июня 1944 года - Me 109). Среди трофеев советского летчика-аса были 39 истребителей (21 Fw-190, 17 Me-109 и 1 PZL P.24), 17 пикирующих бомбардировщиков (Ju-87), 4 бомбардировщика (2 Ju-88 и 2 Не-111), 3 штурмовика (Hs-129) и один реактивный истребитель Ме-262. Помимо этого, в своей автобиографии он указал, что в 1945 году сбил два американских истребителя P-51 «Мустанг», которые атаковали его с большого расстояния, приняв за немецкий самолет.

По всей вероятности, начни Иван Кожедуб (1920-1991) войну в 1941 году, его счет сбитых самолетов мог быть бы еще больше. Однако его дебют пришелся лишь на 1943 год, а первый свой самолет будущий ас сбил в сражении на Курской дуге. 6 июля во время боевого вылета он сбил немецкий пикирующий бомбардировщик Ju-87. Таким образом, результативность летчика действительно поражает, всего за два военных года ему удалось довести счет своих побед до рекордного в советских ВВС.

При этом Кожедуба ни разу за всю войну не сбивали, хотя он несколько раз возвращался на аэродром на сильно поврежденном истребителе. Но последним мог бы стать уже его первый воздушный бой, который состоялся 26 марта 1943 года. Его Ла-5 был поврежден очередью немецкого истребителя, бронеспинка спасла летчика от зажигательного снаряда. А по возвращении домой его самолет обстреляла собственная ПВО, машина получила два попадания. Несмотря на это, Кожедуб сумел посадить самолет, который уже не подлежал полному восстановлению.

Первые шаги в авиации будущий лучший советский ас сделал, обучаясь в Шоткинском аэроклубе. В начале 1940 года он был призван в Красную Армию и осенью того же года окончил Чугуевскую военную авиационную школу летчиков, после чего продолжил службу в данной школе в качестве инструктора. С началом войны школа была эвакуирована в Казахстан. Сама война для него началась с ноября 1942 года, когда Кожедуб был откомандирован в 240-й истребительный авиаполк 302-й истребительной авиадивизии. Формирование дивизии завершилось только в марте 1943 года, после чего она вылетела на фронт. Как уже говорилось выше, первую свою победу он одержал только 6 июля 1943 года, однако начало было положено.

Уже 4 февраля 1944 года старшему лейтенанту Ивану Кожедубу было присвоено звание Героя Советского Союза, на тот момент он успел совершить 146 боевых вылетов и сбить в воздушных боях 20 самолетов противника. Вторую свою звезду он получил в том же году. Он был представлен к награде 19 августа 1944 года уже за 256 совершенных боевых вылетов и 48 сбитых самолетов противника. На тот момент он в должности капитана занимал должность заместителя командира 176-го Гвардейского истребительного авиаполка.

В воздушных боях Ивана Никитовича Кожедуба отличало бесстрашие, хладнокровие и автоматизм пилотирования, которое у него было доведено до совершенства. Возможно, то, что перед отправкой на фронт он провел несколько лет в должности инструктора, сыграло очень большую роль в его будущих успехах в небе. Кожедуб мог легко вести прицельный огонь по противнику при любом положении самолета в воздухе, а также легко выполнял сложные фигуры пилотажа. Будучи отличным снайпером, он предпочитал вести воздушный бой на дистанции в 200-300 метров.

Свою последнюю победу в Великой Отечественной войне Иван Никитович Кожедуб одержал 17 апреля 1945 года в небе над Берлином, в этом бою он сбил два немецких истребителя FW-190. Трижды Героем Советского Союза будущий маршал авиации (звание присвоено 6 мая 1985 года) майор Кожедуб стал 18 августа 1945 года. После войны он продолжил службу в ВВС страны и прошел очень серьезный путь по карьерной лестнице, принеся еще немало пользы стране. Легендарный летчик скончался 8 августа 1991 года, был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Александр Иванович Покрышкин

Александр Иванович Покрышки воевал с самого первого дня войны и до последнего. За это время он совершил 650 боевых вылетов, в которых провел 156 воздушных боев и официально лично сбил 59 самолетов противника и 6 самолетов в группе. Является вторым по результативности асом стран антигитлеровской коалиции после Ивана Кожедуба. В годы войны летал на самолетах МиГ-3, Як-1 и американском P-39 «Аэрокобра».

Цифра сбитых самолетов является весьма условной. Довольно часто Александр Покрышкин совершал глубокие рейды в тыл противника, где ему также удавалось одерживать победы. Однако засчитывались лишь те из них, которые можно было подтвердить наземными службами, то есть по возможности над своей территорией. Таких неучтенных побед только в 1941 году у него могло быть 8. При этом они копились всю войну. Также Александр Покрышкин нередко отдавал сбитые им самолеты на счет своим подчиненным (в основном ведомым), стимулируя их таким образом. В те годы это было довольно распространенным явлением.

Уже во время первых недель войны Покрышкин смог понять, что тактика советских ВВС устарела. Тогда же он начал заносить свои записи на этот счет в записную книжку. Он вел аккуратную запись воздушных боев, в которых принимал участие он сам и его друзья, после чего делал детальный анализ написанного. При этом в то время ему приходилось сражаться в очень тяжелых условиях постоянного отступления советских войск. Позднее он говорил: «Те, кто не воевал в 1941-1942 годах, не знают настоящей войны».

После развала Советского Союза и массированной критики всего, что было связано с тем периодом, некоторые авторы принялись «урезать» количество побед Покрышкина. Связано это было и с тем, что в конце 1944 года официальная советская пропаганда окончательно сделала из летчика «светлый образ героя, главного истребителя войны». Для того чтобы не потерять героя в случайном бою, было приказано ограничить полеты Александра Ивановича Покрышкина, который к тому моменту уже командовал полком. 19 августа 1944 года после 550 боевых вылетов и 53 официально одержанных побед он стал трижды Героем Советского Союза, первым в истории.

Волна «разоблачений», которая нахлынула после 1990-х годов, прошлась по нему еще и потому, что после войны он сумел занять пост Главнокомандующего войсками ПВО страны, то есть стал «крупным советским чиновником». Если же говорить о низком соотношении побед к совершенным вылетам, то можно отметить, что длительное время в начале войны Покрышкин на своем МиГ-3, а затем и Як-1 вылетал на штурмовку наземных войск противника или выполнение разведывательных полетов. Для примера к середине ноября 1941 года летчик выполнил уже 190 боевых вылетов, но подавляющее их большинство - 144 было на штурмовку наземных войск врага.

Александр Иванович Покрышкин был не только хладнокровным, отважным и виртуозным советским летчиком, но и думающим пилотом. Он не боялся выступать с критикой существующей тактики применения истребительной авиации и выступал за ее замену. Дискуссии по этому поводу с командиром полка в 1942 году привели к тому, что летчика-аса даже исключили из партии и направили дело в трибунал. Спасло пилота заступничество комиссара полка и вышестоящего командования. Дело против него прекратили и восстановили в партии. После войны Покрышкин долгое время конфликтовал с Василием Сталиным, что пагубно сказывалось на его карьере. Все изменилось лишь в 1953 году после смерти Иосифа Сталина. В последующем он сумел дослужиться до звания маршала авиации, которое было присвоено ему в 1972 году. Скончался прославленный летчик-ас 13 ноября 1985 года в возрасте 72 лет в Москве.

Григорий Андреевич Речкалов

Григорий Андреевич Речкалов воевал с самого первого дня Великой Отечественной войны. Дважды Герой Советского Союза. В годы войны выполнил более 450 боевых вылетов, сбив в 122 воздушных боях 56 самолетов противника лично и 6 в группе. По другим данным количество его личных воздушных побед могло перевалить за 60. В годы войне летал на самолетах И-153 «Чайка», И-16, Як-1, P-39 «Аэрокобра».

Наверно, ни у одного другого советского летчика-истребителя не было на счету такого разнообразия сбитых машин противника, как у Григория Речкалова. Среди его трофеев были истребители Me-110, Me-109, Fw-190, бомбардировщики Ju-88, He-111, пикирующий бомбардировщик Ju-87, штурмовик Hs-129, самолеты-разведчики Fw-189 и Hs-126, а также такая редкая машина как итальянская «Савойя» и польский истребитель PZL-24, который использовали ВВС Румынии.

Удивительно, но за день до начала Великой Отечественной войны Речкалов был отстранен от полетов по решению врачебно-летной комиссии, у него был выявлен дальтонизм. Но по возвращении в свою часть с этим диагнозом, он все равно был допущен к полетам. Начало войны заставило начальство просто закрыть глаза на этот диагноз, просто проигнорировав его. При этом в 55-м истребительном авиаполку он служил с 1939 года вместе с Покрышкиным.

Этот блистательный военный летчик отличался очень противоречивым и неровным характером. Являя образец решимости, мужества и дисциплины в рамках одного вылета, в другом он мог отвлечься от выполнения основной задачи и так же решительно начать преследование случайного противника, стремясь увеличить счет своих побед. Его боевая судьба на войне тесно переплелась с судьбой Александра Покрышкина. Он летал с ним в одной группе, сменял его на должности командира эскадрильи и командира полка. Сам Покрышкин лучшими качествами Григория Речкалова считал откровенность и прямоту.

Речкалов, как и Покрышкин, воевал с 22 июня 1941 года, но с вынужденным перерывом практически на два года. В первый же месяц боев он на своем устаревшем истребителе-биплане И-153 сумел сбить три самолета противника. Успел полетать он и на истребителе И-16. 26 июля 1941 года во время боевого вылета под Дубоссарами был ранен в голову и в ногу огнем с земли, но сумел привести свой самолет на аэродром. После этого ранения он провел в госпитале 9 месяцев, за это время пилоту сделали три операции. И в очередной раз медицинская комиссия попыталась поставить на пути будущего прославленного аса непреодолимое препятствие. Григория Речкалова отправили служить в запасной полк, который был укомплектован самолетами У-2. Будущий дважды Герой Советского Союза воспринял такое направление, как личное оскорбление. В штабе ВВС округа он сумел добиться того, чтобы его вернули в свой полк, который на тот момент времени назывался 17-м Гвардейским истребительным авиационным полком. Но совсем скоро полк был отозван с фронта для перевооружения на новые американские истребители «Аэрокобра», которые шли в СССР в рамках программы Ленд-лиза. По этим причинам вновь бить врага Речкалов начал лишь в апреле 1943 года.

Григорий Речкалов, будучи одной из отечественных звезд истребительной авиации, прекрасно мог взаимодействовать с другими летчиками, угадывая их намерения и работая вместе группой. Еще в годы войны между ним и Покрышкиным возник конфликт, но он никогда не стремился выплеснуть по этому поводу какой-то негатив или обвинить своего оппонента. Напротив, в мемуарах он хорошо отзывался о Покрышкине, отмечая, что им удалось разгадать тактику немецких летчиков, после чего они начали применять новые приемы: начали летать парами, а не звеньями, лучше использовать для наведения и связи радио, эшелонировать свои машины так называемой «этажеркой».

Григорий Речкалов одержал на «Аэрокобре» 44 победы, больше чем у других советских летчиков. Уже после завершения войны кто-то спросил прославленного летчика, что он больше всего ценил в истребителе «Аэрокобра», на котором было одержано столько побед: мощь огневого залпа, скорость, обзор, надежность мотора? На этот вопрос летчик-ас ответил, что все перечисленное, конечно, имело значение, это были явные достоинства самолета. Но главное по его словам было в радио. На «Аэрокобре» была отличная, редкая в те годы радиосвязь. Благодаря этой связи летчики в бою могли общаться между собой, словно по телефону. Кто-то что-то увидел - сразу все члены группы в курсе. Поэтому в боевых вылетах у нас не случалось никаких неожиданностей.

После завершения войны Григорий Речкалов продолжал свою службу в ВВС. Правда, не так долго как другие советские асы. Уже в 1959 году он ушел в запас в звании генерал-майора. После чего жил и работал в Москве. Скончался в Москве 20 декабря 1990 года в возрасте 70 лет.

Николай Дмитриевич Гулаев

Николай Дмитриевич Гулаев оказался на фронтах Великой Отечественной войны в августе 1942 года. Всего за годы войны совершил 250 боевых вылетов, провел 49 воздушных боев, в которых лично уничтожил 55 самолетов противника и еще 5 самолетов в группе. Такая статистика делает Гулаева самым эффективным советским асом. На каждые 4 вылета у него приходился сбитый самолет или в среднем больше одного самолета на каждый воздушный бой. Во время войны летал на истребителях И-16, Як-1, P-39 «Аэрокобра», большинство своих побед, как и Покрышкин с Речкаловым, он одержал на «Аэрокобре».

Дважды Герой Советского Союза Николай Дмитриевич Гулаев сбил не намного меньше самолетов, чем Александр Покрышкин. Но по результативности боев он намного превзошел и его и Кожедуба. При этом воевал он меньше двух лет. Сначала он в глубоком советском тылу в составе войск ПВО занимался охраной важных объектов промышленности, защищая их от налетов вражеской авиации. А в сентябре 1944 года, его практически в принудительном порядке отправили на учебу в Военно-Воздушную академию.

Свой самый результативный бой советский летчик совершил 30 мая 1944 года. В одном воздушном бою над Скулени ему удалось сбить сразу 5 вражеских самолетов: два Me-109, Hs-129, Ju-87 и Ju-88. Во время боя он был сам серьезно ранен в правую руку, но сконцентрировав все свои силы и волю, смог довести свой истребитель до аэродрома, истекая кровью, совершил посадку и уже, зарулив на стоянку, потерял сознание. Летчик пришел в себя только в госпитале после операции, здесь же он узнал о присвоении ему второго звания Героя Советского Союза.

Все время, пока Гулаев был на фронте, он воевал отчаянно. За это время он успел совершить два успешных тарана, сумев после этого посадить свой поврежденный самолет. Несколько раз за это время был ранен, но после ранений неизменно возвращался назад в строй. В начале сентября 1944 года летчика-аса в принудительном порядке отправили на учебу. В тот момент исход войны всем уже был ясен и прославленных советских асов старались беречь, в приказном порядке отправляя в Военно-Воздушную академию. Таким образом, война неожиданно закончилась и для нашего героя.

Николая Гулаева называли ярчайшим представителем «романтической школы» ведения воздушного боя. Зачастую летчик отваживался на совершение «нерациональных действий», которые шокировали немецких летчиков, но помогали ему одерживать победы. Даже среди других далеко неординарных советских летчиков-истребителей фигура Николая Гулаева выделялась своей колоритностью. Только такой человек, обладающий беспримерной отвагой, сумел бы провести 10 сверхрезультативных воздушных боев, записав две своих победы на успешный таран самолетов противника. Скромность Гулаева на людях и в своей самооценке диссонировала с его исключительно агрессивной и настойчивой манерой ведения воздушного боя, а открытость и честность он с мальчишеской непосредственностью сумел пронести через всю свою жизнь, сохранив до конца жизни и некоторые юношеские предрассудки, что не помешало ему дослужиться до звания генерал-полковника авиации. Прославленный летчик скончался 27 сентября 1985 года в Москве.

Кирилл Алексеевич Евстигнеев

Кирилл Алексеевич Евстигнеев дважды Герой Советского Союза. Как и Кожедуб начал свой боевой путь сравнительно поздно, только в 1943 году. За годы войны совершил 296 боевых вылетов, провел 120 воздушных боев, лично сбив 53 самолета противника и 3 в группе. Летал на истребителях Ла-5 и Ла-5ФН.

Почти двухлетнее «запоздание» с появлением на фронте было связано тем, что летчик-истребитель страдал язвенной болезнью желудка, а с этим заболеванием на фронт не допускали. С начала Великой Отечественной войны он работал инструктором в летной школе, а после этого перегонял ленд-лизовские «Аэрокобры». Работа инструктором дала ему очень много, как и другому советскому асу Кожедубу. При этом Евстигнеев не переставал писать рапорты командованию с просьбой отправить его на фронт, в результате они все-таки были удовлетворены. Свое боевое крещение Кирилл Евстигнеев получил в марте 1943 года. Как и Кожедуб он воевал в составе 240-го истребительного авиационного полка, летал на истребителе Ла-5. В первый же свой боевой вылет 28 марта 1943 года одержал две победы.

За все время войны неприятелю так и не удалось сбить Кирилла Евстигнеева. Но вот от своих ему досталось дважды. Первый раз увлекшийся воздушным боем пилот Як-1 врезался в его самолет сверху. Летчик Як-1 тут же выпрыгнул из самолета, лишившегося одного крыла, с парашютом. А вот Ла-5 Евстигнеева пострадал меньше, и ему удалось дотянуть самолет до позиций своих войск, посадив истребитель рядом с окопами. Второй случай более загадочный и драматичный произошел над своей территорией в отсутствии в воздухе самолетов противника. Фюзеляж его самолета прошила очередь, повредив Евстигнееву ноги, машина загорелась и вошла в пике, а летчику пришлось прыгать из самолета с парашютом. В госпитале врачи склонялись к тому, чтобы ампутировать пилоту стопу, но он нагнал на них такого страху, что те отказались от своей затеи. А уже через 9 дней летчик сбежал из госпиталя и с костылями добирался до расположения своей родной части 35 километров.

Кирилл Евстигнеев постоянно наращивал количество своих воздушных побед. До 1945 года летчик опережал Кожедуба. При этом врач части периодически отсылал его в госпиталь подлечивать язву и раненную ногу, чему летчик-ас страшно противился. Кирилл Алексеевич был тяжело болен еще с предвоенных времен, в своей жизни он перенес 13 хирургических операций. Очень часто прославленный советский летчик летал, превозмогая физическую боль. Евстигнеев, что называется, был одержим полетами. В свободное время он старался натаскивать молодых летчиков-истребителей. Был инициатором проведения учебных воздушных боев. По большей части его противником в них оказывался Кожедуб. При этом Евстигнеев был начисто лишен чувства страха, даже в самом конце войны хладнокровно шел в лобовую атаку на шестипушечные «Фоккеры», одерживая над ними победы. Кожедуб так отзывался о своем боевом товарище: «Летчик-кремень».

Войну гвардии капитан Кирилл Евстигнеев закончил штурманом 178-го Гвардейского истребительного авиаполка. Последний свой бой летчик провел в небе Венгрии 26 марта 1945 года, на своем уже пятом за войну истребителе Ла-5. После войны продолжил службу в ВВС СССР, в 1972 году ушел в отставку в звании генерал-майора, жил в Москве. Скончался 29 августа 1996 года в возрасте 79 лет, похоронен на Кунцевском кладбище столицы.

Источники информации:

http://svpressa.ru

http://airaces.narod.ru

http://www.warheroes.ru

Ctrl Enter

Заметили ошЫ бку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter