Эффективные методы лечения дистрофии сетчатки глаза. Дистрофия сетчатки глаза

Пигментная дегенерация представляет собой такой патологический процесс, который характеризуется поражением нейроэпителиального слоя и ее пигментного эпителия. Клинически это сопровождается существенным нарушением зрения.

Пигментная дегенерация сетчатки включена в группу тапеторетинальных дистрофий, которые встречаются преимущественно у молодых пациентов.

Важно! Причины развития данного патологического процесса в настоящее время не известны. В связи с этим проведение эффективных терапевтических мероприятий – крайне сложная задача.

Развитие пигментной дегенерации сетчатки происходит на фоне отягощенной наследственности, то есть это генетическое заболевание, которое имеет разные механизмы наследования.

В случае аутосомно-доминантного наследования оно встречается в новом поколении с частотой 50%, при аутосомно-рецессивном типе – 25%.

Также может быть и сцепленное с полом, то есть проявляется либо только у мальчиков, либо только у девочек.

Основными патогенетическими звеньями являются:

- повреждение пигментного эпителия как палочек, так и колбочек;

- разрастание глиальной ткани;

- утолщение сосудистой стенки, что приводит к проблемам с микроциркуляцией.

В итоге, все эти патологические сдвиги характеризуются первоначальным исчезновением палочек с последующим исчезновением колбочек.

Пигмент неравномерно распределяется по клеткам сетчатки – в некоторых наблюдается его полное исчезновение, а в некоторых он накапливается в огромном количестве.

Клинические проявления

Симптомы заболевания специфичностью не отличаются, так как такие же клинические признаки могут быть и при других заболеваниях глаз. Основными проявлениями пигментной дегенерации сетчатки являются:

- снижение сумеречного зрения, что приводит к плохой ориентировке в пространстве в темное время суток;

- выпадение определенных участков при рассматривании предметов;

- острота зрения очень долго остается нормальной;

- боли в глазу на фоне повышения внутриглазного давления.

Диагностика

Диагностика пигментной дегенерации сетчатки основана на проведении дополнительных методов исследования. К ним относятся:

- офтальмоскопическое исследование, при котором оценивается состояние глазного дна (хорошо визуализируется сетчатка);

- оценка остроты зрения, в том числе и после очковой коррекции;

- определение полей зрения;

- оценка аккомодации и т.д.

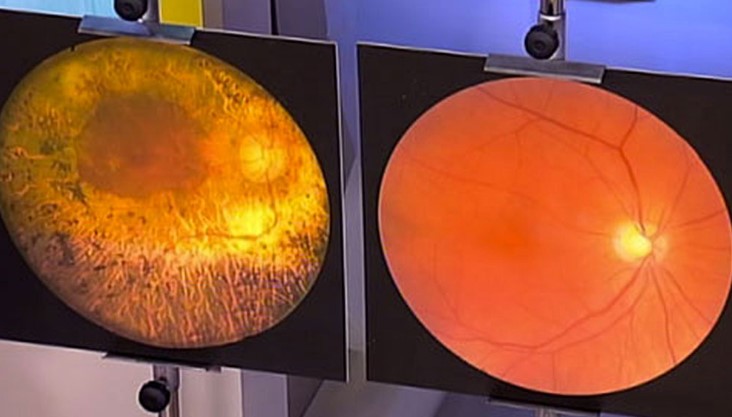

Основным методом, который помогает установить диагноз, является офтальмоскопическое исследование. Оно характеризуется следующими признаками:

- возникновение в периферических отделах сетчатки очагов пигментации, имеющих вид костных телец;

- постепенное вовлечение в патологический процесс и центральных отделов сетчатки с появлением на них участков пигментации;

- суженные сосуды сетчатки;

- и восковидность диска зрительного нерва;

- вторичное вовлечение в патологический процесс с развитием катаракты.

Беспигментная форма этого заболевания встречается очень редко. Для нее характерны все перечисленные признаки, но пигмент на сетчатке не выявляется при офтальмоскопии.

Лечение

Лечение пигментной дегенерации сетчатки консервативное. По возможности, оно должно быть направлено на основные звенья патогенеза данного заболевания, так как воздействовать на причину заболевания не представляется возможным.

Таким образом, основными направлениями консервативного лечения пигментной дегенерации сетчатки являются:

- препараты, расширяющие сосуды, которые на фоне их утолщенной оболочки помогают улучшить микроциркуляцию;

- применение биогенных стимуляторов, в некоторой степени, дает возможность восстановить нормальное строение сетчатки;

- комплексный препарат из нуклеотидов, применение которого началось только в последнее время.

Помимо консервативной терапии существуют и методы оперативного лечения, которые применяются при пигментной дегенерации сетчатки. Эти методы направлены на улучшение кровоснабжения сетчатой оболочки. С этой целью пересаживаются мышечные фрагменты в пространство, расположенное рядом с сосудистой оболочкой.

Помимо консервативной терапии существуют и методы оперативного лечения, которые применяются при пигментной дегенерации сетчатки. Эти методы направлены на улучшение кровоснабжения сетчатой оболочки. С этой целью пересаживаются мышечные фрагменты в пространство, расположенное рядом с сосудистой оболочкой.

Однако, несмотря на проводимое лечение, происходит постепенная потеря зрения. Поэтому для его сохранения в течение более длительного времени пациенту рекомендуется придерживаться следующих правил:

- не водить транспорт;

- работать в достаточно освещенном помещении;

- не рекомендуется работа при повышенной температуре окружающей среды и т.д.

Профилактика

Эффективная профилактика пигментной дегенерации сетчатки в настоящее время отсутствует. Это связано с не изученностью причинных факторов. Поэтому единственной рекомендацией является своевременное посещение офтальмолога для раннего выявления данного патологического процесса и проведения поддерживающей терапии.

В заключение необходимо отметить, что пигментная дегенерация сетчатки является наследственным заболеванием, которое неуклонно прогрессирует и приводит к постепенному снижению остроты зрения. Сложность его лечения заключается в отсутствии изученных причинных факторов. Также это приводит и к отсутствию эффективной профилактики. Поэтому для раннего выявления рекомендуется регулярно посещать офтальмолога, особенно при отягощенной наследственности.

Действенное средство для восстановления зрения без операций и врачей, рекомендованное нашими читателями!

Внутренняя оболочка глаза называется сетчаткой. Она регулирует взаимодействие между центральной нервной системой и органами зрения. Именно она отвечает за перевод световых сигналов, воспринимаемых органами зрения в соответствующие нервные импульсы, направляемые к мозгу.

Ряд нарушений зрения, который характеризуется изменениями в сетчатке и имеет необратимый деструктивный характер, и называется дистрофией. Патология изменения тканей сетчатки всегда ведет к стабильному ухудшению зрения. Чтобы не допустить его утраты и прогрессирования болезни, необходимо проводить лечение дистрофии сетчатки глаза.

Симптоматика

Симптомы зависят от вида нарушения, но имеют и общие отклонения от нормы. Наиболее распространенные симптомы болезни:

- падение зрения;

- искажение изображений;

- ощущение у больного темных пятен перед глазами;

- предметы без четкости;

- сумеречное освещение резко ухудшает восприятие;

- падение периферического зрения (и даже его полная потеря).

Причины болезни

Толчком к развитию дистрофии сетчатки (приобретенной), опасного для здоровья , могут стать многие причины различного характера:

- любого характера травмы глаза;

- токсическое воздействие на организм любого происхождения;

- другие , например, миопия, воспаления и т.д.;

- осложнение после хирургического вмешательства;

- заболевания инфекционные;

- системные проблемы со здоровьем (повышенное давление, болезни почек, диабет и т.д.).

Все эти перечисленные причины могут способствовать развитию заболевания, но они всего лишь факторы риска. При наследственной же предрасположенности угроза заболевания может считаться крайне высокой. К сведению! Роль спускового механизма для начала болезни может дать даже стресс, беременность, лишний вес, прямое солнечное излучение.

Диагностика

Для эффективного лечения болезни нужна грамотная своевременная диагностика и обследование офтальмологом. Среди исследований могут быть рекомендованы такие:

- сетчатки;

- светоощущений;

- глазного дна;

- структуры глаз;

- определение границ периферического зрения;

- проверка остроты зрения;

- электрофизиологическое обследование, дающее картину состояния самой сетчатки и нервных клеток;

- флюоресцентная ангиография для исследования сосудов глаз.

Разновидности дистрофии сетчатки

Болезнь делится на виды, что связано с ее происхождением и местом непоследственно патологического процесса сетчатки. Различают наследственную и приобретенную форму болезни.

Наследственная. Это передающаяся по наследству дистрофия, к ней относится несколько видов. Но наиболее распространенные такие: точечно-белая и пигментная.

- Точечно-белая. Эта патология имеет врожденный характер. Развитие происходит с раннего детства, что приводит к ухудшению зрительного восприятия еще до школы.

- Пигментная. Это генетическое . Дистрофия этого вида характеризуется нарушением работы фоторецепторов, которые имеют значение для сумеречного зрения человека.

Заболевание имеет медленное течение со стабильным ухудшением, несмотря на чередование периодов ремиссии после обострений. Наиболее часто заболевание проявляет себя во время учебы в школе. К 20-летнему возрасту болезнь уже проявляется однозначно и ставится диагноз. С возрастом состояние настолько ухудшается, что может привести к полной потере зрения.

Дистрофия приобретенная

Данная разновидность заболевания характерна для пожилых людей. Может проявляться в комплексе с другими заболеваниями зрительных органов, связанных с возрастными изменениями. Полностью ее вылечить консервативно невозможно. В зависимости от области поражения выделяют:

- Генерализованную (при этом виде дистрофии повреждение сетчатки затрагивает все ее участки).

- Центральную (макулярную).

- Периферическую.

Центральная дистрофия. Макулярная получила название по локализации в той области сетчатки (макула), которая отвечает за участок наиболее четкого зрения. Разновидности макулодистрофии:

В зависимости от патологии и повреждений сетчатки различают такие разновидности:

- серозная хориопатия;

- возрастная (влажная или сухая);

- коллоидная;

- колбочковая (врожденная);

- болезнь Беста;

- болезнь Франческетти;

- болезнь Штаргардта.

Важно! При центральной форме дистрофии без поражения периферических участков, развитие болезни не ведет к слепоте.

Больные испытывают дискомфорт, жалуются офтальмологу на такие проявления:

- двоение предметов;

- изображение предметов искривленное.

Возрастная дистрофия. Макулодистрофия сетчатки глаза лечение соответствующее имеет в зависимости от клинической формы (сухая или мокрая) и степени патологии. Обе формы заболевания свойственны возрастной категории от 60 лет. Центральная часть сетчатки повреждается вследствие возрастных изменений. Именно макула отвечает за способность глаза различать мелкие предметы. Но даже в случае тяжелого течения болезни периферические отделы сетчатки продолжают выполнять свои функции и слепота наступает очень в редких случаях.

Особенность влажной формы — это проникновение жидкости и крови в сетчатку. Падение зрения происходит крайне быстро, вплоть до нескольких дней. Лечение такого состояния — сложное, оперативное.

Наиболее распространенная — сухая форма, при которой ухудшение наступает постепенно. Заболевание характеризуется накоплением продуктов клеточного распада между сетчаткой и оболочкой сосудов.

Периферическая. Этот вид поражения сетчатки характеризуется нарушением только периферической области без затрагивания макулярной. Из проявлений заболевания человек может отметить только появление перед глазами «мушек».

Особенностью периферической дистрофии считается ее затрудненная диагностика. Когда офтальмолог осматривает глазное дно пациента, периферические участки практически не видны. Патологию можно диагностировать только применением специального оборудования. Классификация периферической дистрофии:

- пигментная;

- мелкозернистая;

- инееподобная;

- решетчатая.

Зачастую на фоне миопии возможно проявление отслоения сетчатки. В этом случае больной жалуется на ощущение пелены перед глазами, но без операции зрение уже не может быть восстановлено.

Методы лечения

Дистрофия — серьезное заболевание, которое может привести к полной слепоте. Уже потерянное зрение при начале заболевания и обострениях не может быть восстановлено. В основной своей массе лечение предполагается симптоматическое, так как, кроме вторичных, любые виды дегенерации имеют наследственную предрасположенность. Лечение направлено большей частью на такие действия:

- стабилизацию состояния;

- пролонгирование периодов ремиссии;

- укрепление мышц глаз и сосудов;

- улучшение протекания обменных процессов в органах зрения.

Методы лечения заболевания:

- медикаментозное;

- физиотерапия;

- хирургия;

- коагуляция лазером.

В некоторых случаях лечатся глаза народными средствами, которые могут использоваться в комплексе с другими методиками лечения, но обязательно под контролем лечащего врача.

Коагуляция лазером

Данный метод лечения призван не допустить серьезного осложнения дистрофии — отслоения сетчатки и предупредить потерю зрения. Лазер позволяет оказывать точечное воздействие, не повреждать здоровые ткани. При проведении манипуляции поврежденные места прижигаются к нужным участкам глаза на указанную глубину.

Хирургия

Можно ли обойтись без хирургического вмешательства, определяется врачом после всестороннего обследования пациента. Дистрофия сетчатки глаза лечение имеет хирургическое чаще всего в тех случаях, когда болезнь была поздно диагностирована и когда уже не имеет смысла надеяться, что помогут уколы в глаза.

Для улучшения обменных процессов и нормализации кровоснабжения, пациентам проводятся хирургические операции вазореконструктивного характера. При диагностированной влажной форме лечение макулодистрофии сетчатки глаза направлено на препятствование накапливанию в тканях сетчатки жидкости. Для предотвращения разрушения сетчатки применяют такие методы хирургического вмешательства:

- Вазореконструкция, которая основана на применеии трансплантантов;

- Раваскуляризация, результатом становится увеличение просвета функционирующих сосудов.

Физиотерапия

При дистрофии сетчатки физиотерапию назначают на начальных стадиях заболевания для укрепления мышц глаз и непосредственно сетчатки. Существуют и применяются несколько методов физиотерапии:

- терапия ультразвуком;

- фонофорез;

- электрофорез;

- терапия микроволновая;

- лазерное облучение крови (внутривенно).

Медикаментозное лечение

Лечить дистрофию сетчатки глаза можно при помощи лекарств только на самых ранних стадиях развития болезни. В других ситуациях положительный эффект от такого только консервативного лечения невозможен. Из медицинских средств больным показаны:

- витамины Е и А;

- ангиопротекторы;

- кортикостероиды;

- средства с лютеином;

- укрепляющие стенки кровеносных сосудов средства;

- местного действия сосудорасширяющие препараты;

- антиоксиданты;

- общего действия сосудорасширяющие препараты.

Профилактика

В качестве профилактических мер тем, кто находится в группе риска по глазным заболеваниям, рекомендуется:

- меньше времени проводить под солнечным излучением;

- выполнять гимнастику для глаз;

- вести здоровый образ жизни;

- принимать витаминные комплексы;

- давать глазам возможность отдыха;

- хорошее освещение рабочего места;

- отсутствие тяжелых физических нагрузок;

- периодическое прохождение медицинского осмотра у офтальмолога.

Лечение народными рецептами

В качестве дополнительной терапии и комплексного подхода к лечению дистрофии, может применяться лечение народными средствами.

Хвойный отвар. Для приготовления понадобится:

- 1 л. воды;

- по 4 ч.л. измельченных плодов шиповника и луковой шелухи;

- 10 ч. л. хвои сосновой.

Приготовление:

- Соединить все компоненты.

- Залить теплой водой.

- 10 минут варить на маленьком огне.

- Остудить.

- Процедить.

- Принимать в течение дня, равномерно распределив.

Курс прохождения — 30 дней.

Чесночные капли

Для приготовления понадобится:

- 1 л. водки;

- 1 кг чеснока.

Приготовление:

- Водкой залить чеснок в банке.

- Плотно закрыть емкость крышкой.

- Помесить в теплое место.

- 2 недели настаивать, периодически перемешивая содержимое.

- Процедить.

- Принимать перед едой трижды в день по 13 к.

Курс лечения — 60 дней, затем перерыв на 1,5 недели.

Капли из сыворотки

Для приготовления понадобится: 2 ч. л. воды и столько же свежей сыворотки козьего молока.

Приготовление: смешать компоненты.

Применение: По 1 к. закапать в глаза. Завязать глаза тканью. Полежать 30 мин. не двигая глазами.

Курс — 7 дней.

Лечение в домашних условиях должно проводиться после согласования с врачом-офтальмологом.

Заключение

На данный момент не существует средства, которое давало бы безболезненное излечение дистрофии сетчатки глаз. Поэтому так важно вовремя проходить медицинские осмотры у окулиста, следить за своим здоровьем, а в случае необходимости проходить предписанное офтальмологом лечение.

По секрету

- Невероятно… Можно вылечить глаза без операций!

- Это раз.

- Без походов ко врачам!

- Это два.

- Меньше чем за месяц!

- Это три.

Перейдите по ссылке и узнайте как это делают наши подписчики!

Если своевременно не контролировать остроту зрения, могут возникнуть болезни, приводящие к слепоте. Дистрофия сетчатки – один из опасных и распространенных диагнозов, который подвержен возрастным изменениям организма по отношению к функциональной единице глазного яблока.

Что такое дистрофия сетчатки

Это заболевание характеризуется повреждением тканей глазного яблока с их последующим отмиранием на фоне нарушения системного кровообращения, обмена веществ, дефицита витаминов и микроэлементов. Если дистрофия пребывает в запущенной стадии, пациент может полностью потерять зрение. Необходимо своевременное лечение, которое начинается с визита к офтальмологу. Дистрофия сетчатки имеет несколько разновидностей по определяющему критерию, а прогрессирует не только в организме взрослого, но и ребенка.

Классификация болезни

Статистика сообщает, что возрастная макулодистрофия сетчатки глаза возникает все чаще и чаще, причем характерный недуг молодеет с каждым годом. В группу риска попали пациенты с генетической предрасположенностью, неправильным образом жизни и преклонного возраста. Кроме того, имеет место экологический фактор, когда на остроту зрения влияет область проживания. Ниже представлена условная классификация дистрофии сетчатки.

Центральная

Дегенеративно-дистрофический процесс происходит в молекулярной зоне глаза, а обусловлен необратимым старением организма. В офтальмологии встречается сухая и влажная дистрофия сетчатки. Патологические изменения необратимые, затрагивают центральную область глазного яблока, сложно поддаются успешному лечению, опасны окончательной потерей зрения. Прогрессирует болезнь Штаргардта.

Периферическая дистрофия сетчатки

Дегенерация сетчатки глаза обусловлена перенесенной травмой органов зрения, является осложнением даже после длительного и успешного лечения. Кроме того, предшествуют патологическому процессу близорукость приобретенной либо врожденной формы, миопия разной стадии. При своевременном реагировании данная разновидность болезни успешно лечится операбельными методами. Имеет место хориоретинальная либо решетчатая дистрофия сетчатки глаза.

Причины возникновения

Макулодистрофия глаза должна быть своевременно диагностирована в клинических условиях, но главное – определить патогенный фактор, который изначально спровоцировал рецидив. В противном случае сложно рассуждать о положительной динамике заболевания, тем более – о полном исцелении. Среди главных причин макулярной дистрофии сетчатки врачи выделяют следующие аномалии:

- дисфункция сосудистой системы глаза;

- снижение иммунитета с началом рубцевания сетчатки;

- вредные привычки в жизни пациента;

- неправильное и неполноценное питание;

- длительное течение инфекционных и вирусных заболеваний;

- предшествующее хирургическое вмешательство на глазах;

- сахарный диабет;

- эндокринные нарушения;

- нарушенный обмен веществ с ожирением.

Характерные признаки и симптомы

Зрительная функция при дистрофии сетчатки нарушается не стихийно, а постепенно, доставляя пациенту определенные сложности повседневной жизни. Если не обратиться за диагностикой, патологический процесс стремительно прогрессирует. Ранняя стадия дистрофии протекает бессимптомно, но со временем пациент замечает помутнение картинки, потерю резкости, общий дискомфорт при моргании, посадку зрения. Симптомы идентичные, поэтому для постановки окончательного диагноза одного сбора данных анамнеза недостаточно, важно клиническое обследование в стационаре. Cимптомы:

- сужение поля зрения;

- плохая видимость в сумерки, ночное время суток;

- появление пелены перед глазами;

- нарушение резкости зрения при дистрофии;

- появление вспышек в радиусе видения;

- искаженная картинка;

- метаморфопсия.

Диагностика

Не важно, прогрессирует пигментная дистрофия сетчатки или центральная, требуется специализированное обследование этой важной структуры глазного яблока. В такой клинической картине уместен комплексный подход к проблеме с предварительным сбором данных анамнеза. Обязательные мероприятия обширной диагностики при дистрофии сетчатки включают следующие процедуры:

- Периметрия – исследование границ поля зрения с последующей проекцией на сферическую поверхность.

- Полное лабораторное обследование включает определение внутриглазного давления, биомикроскопию глаза, офтальмоскопию, адаптометрию, определение цветного зрения, осмотр сетчатки и не только.

- УЗИ глазного яблока изучает движение в области исследования, дает оценку глазодвигательным мышцам и зрительному нерву, определяет патологические процессы и возможные опухоли в сетчатке.

- Визометрия – методика проверки остроты зрения с помощью четырех типов таблиц.

- Инструментальное исследование глазного дна при подозрении на дистрофию сетчатки.

- Флюоресцентная ангиография – метод клинического обследования сосудов сетчатки с помощью специального органического красителя, вводимого внутривенно.

- Электрофизиологическое исследование – способ определения реального состояния нервных клеток зрительного нерва, сетчатки.

Методы лечения сетчатки глаза

Интенсивная терапия дистрофии определяется медицинскими показаниями. Предпочтительные методы лечения следующие: лазерная коррекция, регулярный прием медицинских препаратов, витреоретинальная хирургия, склеропломбаж в случае отслойки. Окончательный выбор успешной методики лечения дистрофии совершает врач на основании полученной о конкретном заболевании информации.

Медикаментозное лечение

Прием лекарственных средств уместен преимущественно на ранней стадии дистрофии сетчатки глаза либо в реабилитационном периоде после перенесенной пациентом операции. Медикаменты улучшают остроту зрения, лечат и питают витаминами пораженный орган. Фармакологических групп несколько, ниже представлены самые востребованные в офтальмологической практике при дистрофии:

- ангиопротекторы: Папаверин, Аскорутин, Компламин, Но-шпа;

- полипептиды: Ретиналамин;

- дезагреганты: Ацетилсалициловая кислота, Тиклопидин;

- биогенные стимуляторы: Энкад, ФиБС;

- антисклеротические препараты: Аторвастатин, Метионин, Клофибрат;

- комбинированные витамины: Черника-Форте, Окувайт Лютеин;

- препараты для стимуляции кровообращения: Пентоксифиллин.

Физиотерапия

Это вспомогательное лечение дистрофии, которое укрепляет мышечную систему глаза, стабилизирует внутриглазное давление. Физиотерапия при дистрофии сетчатки предусматривает несколько эффективных процедур, проводимых в условиях стационара. Чаще это:

- Электрофорез (подача тока низкой амплитуды) с использованием таких препаратов, как Гепарин, Но-шпа, Никотиновая кислота.

- Фотостимуляция сетчатки глаза – подача световых сигналов последовательно на каждый глаз для тренировки внутренних возможностей, подключения резерва органа зрения.

- Магнитотерапия – воздействие магнитного поля для дальнейшего изменения химического состава всех биологических жидкостей организма.

- Стимуляция сетчатки глаза низкоэнергетическим лазерным излучением – независимый метод, который часто дополняет комплексный подход к проблеме.

- Внутривенное лазерное облучение крови – воздействие световой энергии на системный кровоток глазного яблока.

- Электростимуляция сетчатки – воздействие электрического тока импульсной характеристики с целью укрепления двигательных мышц глаза, улучшения нервно-мышечной передачи при дистрофии.

Укрепление сетчатки глаза лазером

Это эффективный метод остановить дистрофию, а для этого лазер разграничивает здоровые и пораженные ткани. Под его воздействием больные сосуды как бы «запаиваются», в результате чего по ним прекращается течение жидкости. Как следствие, расслоение сетчатки при дистрофии останавливается, болезнь перестает стремительно прогрессировать. Процедура быстрая и несложная, но в период реабилитации требуется выполнять зрительную гимнастику, капать капли Тауфон на протяжении месяца.

Хирургическое вмешательство

Иногда вовсе недостаточно курсом колоть уколы в глаза при дистрофии сетчатки, необходима срочная операция для спасения прежней остроты зрения. Выбор такого лечения уместен, когда лазерная коррекция и медикаментозная терапия неэффективны, необходимы радикальные методы. Хирургическое вмешательство при прогрессирующей дистрофии может быть двух видов:

- Реваскуляризирующая операция предусматривает закупорку пораженных и увеличение просвета здоровых сосудов.

- Вазореконструктивная операция проходит с участием трансплантатов, которые помогают нормализовать микрососудистое русло глаза.

Абиотрофия сетчатки – это дегенерация, которая имеет пигментный характер. Она может являться настоящим недугом и передаваться по наследству. Основное поражение будет приходить на палочки, которые располагаются в сетчатке.

Абиотрофия сетчатки — это недуг, который передается по наследству

Болезнь встречается достаточно редко, но, если она произойдет, тогда также может наступить слепота. Впервые ее открытие было произведено в 1857 году. После проведения изучения стало ясно, что вызвать ее может повреждение генов, которые будут отвечать за снабжение вашего глаза кровью.

Причины развития

На сетчатке можно встретить два вида светочувствительных структур. К ним относят палочки и колбочки, которые имеют такое название из-за своего внешнего вида. В большинстве случаев поражение может охватить сразу два глаза. Большинство больных к 21 году могут потерять свое зрение. Иногда поражению также может подвергаться только один глаз или сегментарная зона.

Проверка зрения на наличие абиотрофии

Проверка зрения на наличие абиотрофии Если этот недуг начнет проявляться в зрелом возрасте, тогда может развиться глаукома или помутнение хрусталика. Если возникнет пигментная дегенерация сетчатки, тогда может возникнуть опухоль со злокачественным характером. Опухоль будет расти быстро и поэтому необходимо выполнять операционное вмешательство.

Современная медицина позволяет избавиться от проблемы в несколько этапов. Многие специалисты борются с болезнью благодаря радиохирургическим методам. Абиотрофия сетчатки глаза лечение радиоволнами необходимо выполнять осторожно, чтобы не повредить клетки глаза.

Основные симптомы пигментной дегенерации на глазе

Основные симптомы пигментной дегенерации на глазе Перед проведением лечения необходимо выполнить современную диагностику. Если болезнь будет иметь начальную стадию, тогда от нее намного проще избавиться.

Симптомы пигментной дегенерации

Если у вас возникает пигментная абиотрофия сетчатки, тогда помните, что для недуга будут характерные признаки:

- Быстрое развитие гемералопии. Еще этот симптом называют «ночная слепота». Это явление может произойти из-за поражения палочек, которые расположены на сетчатке. Подобный симптом также может возникнуть еще задолго до того, как появится тапеторетинальная абиотрофия сетчатки.

- У больного может начать быстро портиться периферическое зрение. Обычно это происходит из-за прогрессирующего повреждения глазных палочек.

- На поздней стадии может проявляться значительное снижение остроты черно-белого и цветного зрения. При значительном прогрессировании заболевания человек может просто ослепнуть.

- Глаза начинают быстро уставать.

Большинство симптомов, которые мы указали могут проявиться после 20-30 лет. Именно поэтому если вы заметили первые признаки, тогда следует выполнить быстрое лечение.

Методика диагностики

Выполнить диагностику на ранних стадиях бывает достаточно сложно. Определить наличие абиотрофии можно только после 6 лет. Именно в этот период может возникнуть симптом «ночной слепоты». Во время проведения осмотра специалисты будут проверять периферическое видение. Также врачи проверят глазное дно, так как именно на нем будет заметно изменение сетчатки. Наибольше изменению будут подвергаться костные тела, которые поражают зоны дистрофического поражения.

Чтобы диагноз был правильным также необходимо провести электрофизиологическое обследование, которое способно дать полностью объективные данные. Затем будет проверена возможность пациента находится в полной темноте. Только после сбора всех необходимых данных будет выставлен диагноз.

Лечение

Если у вас возникла пигментная дегенерация сетчатки глаза лечение в этом случае будет невозможным. Сегодня нет метода, который бы помог избавиться от этой болезни. На сегодняшний день медицина может только затормозить развитие благодаря применению специальных витаминов и медикаментов.

Кроме таблеток также могут использоваться и капли, к которым относится «Тауфон» и другие регуляторы, которые будут иметь пептидную основу. Сегодня для борьбы с подобными заболеваниями также могут использоваться и физиотерапевтические методы, которые позволяют достаточно резко увеличить приток крови к глазному яблоку. Если вы желаете проводить профилактику в домашних условиях, тогда также можно использовать очки Сидоренко. Увидеть эти очки вы можете на фото ниже.

Очки Сидоренко для профилактики абиотрофии в домашних условиях

Очки Сидоренко для профилактики абиотрофии в домашних условиях Медицина не стоит на месте и поэтому нет необходимости расстраиваться. Врачи постоянно изучают и применяют новые методы и поэтому мы надеемся, что уже в ближайшее время можно будет увидеть значительные результаты. Методики, которые применялись ранее считались плохими, так как они могли только на определенное время задержать развитие. Сейчас благодаря использованию современных способов можно не только остановить заболевание, но и добиться значительного улучшения зрения.

Во время прохождения процедуры помните, что подобный процесс считается достаточно длительным и трудоемким. Весь лечебный процесс необходимо проводить только под вниманием специалистов. Врачи должны обладать значительным опытом в проведении подобного лечения.

Клиническими проявлениями являются ночная слепота и потеря периферического зрения. Диагноз ставится при офтальмоскопии, в ходе которой выявляется пигментация по типу костяных игл по экватору сетчатки, сужение ее артериол и ячеистость стекловидного тела. Диагноз подтверждается с помощью электроретинографии.

Причины пигментной дистрофии сетчатки глаза

Причиной пигментной дистрофии сетчатки является нарушение синтеза ретинальных белков. Было выявлено несколько генетических аномалий, вызывающих данное заболевание. Наследование генов может быть аутосомно-рецессивным, аугосомно-доминантным и, в редких случаях, Х-сцепленным. Пигментная дистрофия сетчатки может быть частью симптомокомплекса (например, синдром Бассена - Карнцвейга, синдром Лоренса - Муна). Некоторые из этих синдромов могут также включать в себя врожденную глухоту.

Симптомы и признаки пигментной дистрофии сетчатки глаза

Патологический процесс поражает палочки сетчатки, что приводит к постепенному ухудшению и, в ряде случаев, полной потере ночного зрения, иногда - начиная с раннего детства. В ходе исследования поля зрения выявляется периферическая кольцевидная скотома, которая постепенно расширяется и, при тяжелом течении, может приводить к снижению центрального зрения.

Патогномоничным офтальмоскопическим признаком является гиперпигментация в форме костяных игл, расположенная по экватору сетчатки. Другими признаками являются:

- сужение ретинальных артериол; с кистозный макулярный отек;

- восковидный желтоватый оттенок диска зрительного нерва;

- задние субкапсулярные катаракты; «ячеистость стекловидного тела;

- миопия.

Диагностика пигментной дистрофии сетчатки глаза

- Офтальмоскопия.

- Электроретинография.

Пигментную дистрофию сетчатки следует подозревать у всех пациентов со снижением ночного зрения и отягощенным семейным анамнезом. Диагноз ставится на основании результатов офтальмоскопии, дополняемой электроретино-графией. Следует исключить другие виды рети-нопатий, которые могут напоминать пигментную дистрофию сетчатки - ассоциированные с сифилисом, краснухой,токсическим воздействием фенотиазина или хлорохина, а также внеглаз-ным раком. Для определения характера наследования все члены семьи пациента должны (при их согласии) пройти обследование. Также данной группе пациентов следует получить генетическую консультацию перед зачатием ребенка.

Лечение пигментной дистрофии сетчатки глаза

- Витамин А.

Изменения, наступающие при пигментной дистрофии сетчатки, необратимы, но процесс можно замедлить с помощью ежедневного перорального приема витамина А пальмирата 20 000 МЕ/сут, сопровождающегося регулярной проверкой уровня печеночных ферментов. Постепенное вовлечение в процесс желтого пятна может привести к полной слепоте.