Серозный менингит симптомы лечение причины профилактика. Серозный менингит: причины, симптомы, лечение

Менингиты — воспаление мозговых оболочек.

Код по международной классификации болезней МКБ-10:

- G03. 9 - Менингит неуточненный

Менингит: Причины

Этиология, патогенез

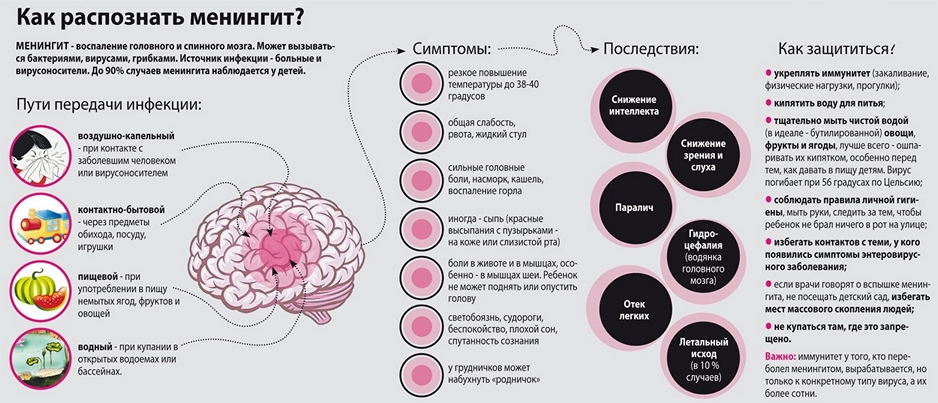

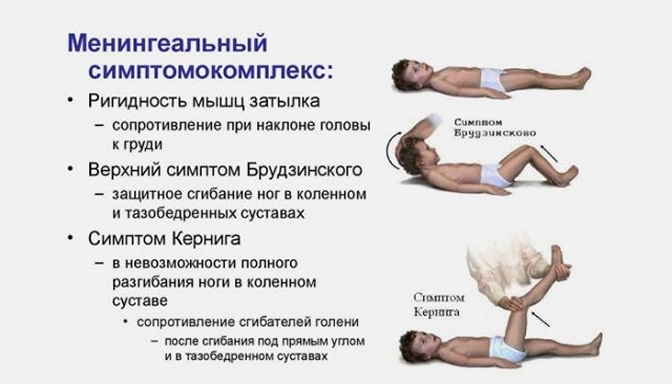

Заболевание вызывают различные бактерии, вирусы, риккетсии, грибы. Воспаляются мягкая и арахноидальная оболочки и тесно связанные с ними сосудистые сплетения желудочков. Нарушается всасывание и циркуляция цереброспинальной жидкости, что приводит к развитию внутричерепной гипертензии. В процесс могут вовлекаться вещество головного и спинного мозга, корешки, черепные нервы, сосуды мозга. Первичные менингиты протекают как самостоятельные заболевания, вторичные являются осложнением соматических болезней. Для менингитов характерен менингеальный синдром: головная боль, рвота, ригидность мышц затылка, симптомы Кернига и Брудзинского, общая гиперестезия, высокая температура, воспалительные изменения цереброспинальной жидкости. В зависимости от природы болезни и ее стадии выраженность отдельных симптомов широко варьирует.Менингит: Диагностика

Диагноз

менингита основывается на особенностях клинической картины и составе цереброспинальной жидкости, а также на данных ее бактериологического и вирусологического исследования. Менингизм - раздражение мозговых оболочек без проникновения инфекции в подпаутинное пространство (состав цереброспинальной жидкости нормальный), нередко наблюдаемое на высоте общих заболеваний, сопровождающихся интоксикацией и высокой температурой. В зависимости от состава цереброспинальной жидкости менингиты делят на гнойные и серозные. Гнойные менингиты характеризуются наличием в цереброспинальной жидкости нейтрофильногоплеоцитоза, превышающего 500 клеток в 1куб. мл. Гнойные менингиты могут быть вызваны различными возбудителями: менингококками, пневмококками, гемофильной палочкой, стрептококками, кишечной палочкой и др. Менингококковый менингит - см. Менингококковая инфекция. Пневмококковым менингитом заболевают преимущественно дети раннего возраста и люди старше 40 лет (у последних это самая частая форма гнойного менингита ). Источниками инфекции и факторами, способствующими переходу поражения на оболочки мозга, служат хронические отиты и синуситы, мастоидиты, травмы черепа, алкоголизм, иммунные нарушения. Как и при менингококковом менингите , могут быть продромальные симптомы в виде общего недомогания и субфебрильной температуры. Кожные высыпания нехарактерны, за исключением herpes labialis.Менингит: Признаки, Симптомы

Клиническая картина

типична для тяжелого бактериального менингоэнцефалита. Характерны кратковременные выключения сознания, судороги и параличи краниальных нервов. Весьма типична зеленоватая окраска мутной цереброспинальной жидкости. Без лечения заболевание приводит к смерти через 5 - 6 дней, однако и при адекватном лечении смертность высока (до 50%).Менингит: Методы лечения

Лечение

Идентификация возбудителя путем бактериологического исследования, которое иногда требует длительного времени, возможна лишь в 70 - 80% случаев. В острейшей стадии многие спорадические случаи гнойного менингита не имеют достаточно убедительных этиологических признаков, поэтому прежде всего назначают пенициллин из расчета 200 000 - 300 000 ЕД/кг, а грудным детям 300 000 - 400 000 ЕД/кг в сутки, что составляет в среднем для взрослых больных 24 000 000 ЕД/сут. Пенициллин вводят с 4 - часовыми интервалами (6 раз в сутки) у взрослых и с 2 - часовыми - у грудных детей. Более высокие дозы пенициллина необходимы только при позднем начале лечения или при очевидных симптомах менингоэнцефалита. В подобных случаях наряду с в/м введением показано и в/в введение натриевой соли бензилпенициллина - от 4 000 000 до 12 000 000 ЕД/сут. Вместо бензилпенициллина при гнойном менингите могут быть использованы и полусинтетические пенициллины - ампициллина натриевая соль, оксациллин, метициллин. Ампициллин вводят по 2 г через 4 ч в/м или в/в (до 12 г/сут), детям - по 200 - 400 мг/кг в/в каждые 6 ч. Иногда к пенициллину добавляют в/в введение сульфамонометотоксина в 1 - и день по 2 г 2 раза, а в последующие дни по 2 г 1 раз в сутки. При непереносимости пенициллина используют гентамицин (до 5 мг/кг в сутки), левомицетин (до 4 г/сут), ванкомицин (до 2 г/сут). Широким спектром действия обладает цефалоридин (цепорин). Оптимальный спектр антибиотиков таков: менингококк, пневмококк - бензилпенициллин, или, ампициллин, или левомицетин, или цефалоридин (6 г/сут); палочка Афанасьева - Пфейфера - ампициллин и левомицетин. Комбинированное лечение менингококкового менингита несколькими антибиотиками не имеет преимуществ перед массивными дозами пенициллина или ампициллина. Однако при менингите , вызванном гемофильной палочкой, необходимо комбинировать ампициллин и левомицетин, при обнаружении кишечной палочки в цереброспинальной жидкости - ампициллин и гентамицин, при обнаружении стрептококка - пенициллин и гентамицин. Интралюмбально в тяжелых случаях добавляют пенициллин, гентамицин или стрептомицин. В тяжелых случаях необходим немедленный плазмаферез с последующим введением свежезамороженной плазмы до 1 - 2 л (доза взрослым). Серозные менингиты характеризуются лимфоцитарным плеоцитозом в пределах нескольких сотен клеток в 1 мкл. Туберкулезный менингит в большинстве случаев развивается постепенно, проявляясь нарастающей головной болью на фоне невысокой температуры, к которой лишь через несколько дней присоединяются рвота, адинамия, оглушенность. В начале 2 - й недели болезни выявляется поражение краниальных нервов, как правило, глазодвигательного и (или) отводящего; в конце 2 - й недели возникают расстройство функции тазовых органов и спутанность сознания. В половине случаев туберкулезный менингит возникает на фоне активного туберкулезного процесса, чаще всего у больных с гематогенно - диссеминированным туберкулезом легких. В настоящее время заболевание одинаково часто наблюдается как у детей, так и у взрослых. На ранних стадиях болезни значительные трудности представляет дифференцирование туберкулезного менингита от вирусных менингитов . Даже незначительные признаки нарушения глазодвигательной иннервации и снижение содержания глюкозы в цереброспинапьной жидкости - наиболее важные доводы в пользу туберкулезного поражения оболочек.Лечение

Изониазид (тубазид) по 0, 3 г 3 раза в день (взрослым), стрептомицин в/м 1 раз в сутки в дозе 1 000 000 ЕД, рифампицин. Нередко дополнительно назначают атамбутол. Химиотерапевтические препараты сочетают с глюкокортикоидными гормонами - 15 - 30 мг/сут преднизолона внутрь. При явлениях менингоэнцефалита необходима интенсивная терапия отека мозга. Для профилактики вызываемых иногда тубазидом и его аналогами полиневропатий и судорог назначают витамин B6 и фенобарбитал.Прогноз

При своевременном начале лечения, длящегося много месяцев, как правило, наступает полное выздоровление. В случае запоздалой диагностики, особенно если наблюдаются затемнение сознания, очаговые поражения мозга и гидроцефалия, исход неблагоприятный, а среди оставшихся в живых большинство имеют резидуальную симптоматику. Вирусные (асептические) менингиты . Возбудители: вирусы Коксаки, ECHO, доброкачественного лимфоцитарного хориоменингита и эпидемического паротита; серозный менингит может быть вызван и любым другим нейротропным вирусом, когда на высоте виремии в процесс вовлекаются оболочки мозга. Вне эпидемической вспышки клиническая картина асептического менингита не имеет, как правило, специфики. Болезнь начинается остро или подостро: при умеренном повышении температуры появляются головная боль, рвота, общее недомогание, напряжение шейных мышц и симптом Кернига. Значительных признаков общей интоксикации обычно не наблюдается. Нередки явления фарингита. Изменений крови нет. В цереброспинальной жидкости отмечается лимфоцитарный плеоцитоз с легким повышением белка при нормальном содержании глюкозы. Среди вирусных менингитов наибольшее значение имеет менингит (или менингоэнцефалит), который возникает в 0, 1 % случаев эпидемического паротита. Неврологический синдром развивается через 3 - 6 дней после начала болезни. Изредка паротитный менингит принимает тяжелое течение, сопровождаясь поражением головного мозга. При лечении больных паротитным менингитом следует помнить о возможности развития полиневропатий, изолированного поражения слухового нерва, а также о сопутствующих поражениях поджелудочной железы (боль в животе) и половых желез (орхит).Лечение

симптоматическое: анальгетики, диуретики, транквилизаторы, антигистаминные препараты, постельный режим. Подавляющее большинство больных асептическим менингитом подлежат госпитализации в инфекционные отделения в связи с высокой контагиозностью энтеровирусных инфекций.Прогноз

В большинстве случаев через несколько дней или недель наступает выздоровление.Код диагноза по МКБ-10 . G03. 9

Менингит - воспаление оболочек головного мозга и спинного мозга. Различают несколько видов менингитов: серозный, гнойный.

При серозных менингитах в цереброспинальной жидкости преобладают лимфоциты,

при гнойных - преимущественно нейтрофильный плеоцитоз.

Гнойный менингит бывает первичным или вторичным, когда инфекция попадает в мозговые оболочки из очагов инфекции в самом организме или при травме черепа.

Наиболее часто встречаются менингококковый и вторичные гнойные менингиты, на третьем месте вирусный менингит.

Если во время болезни есть сыпь, она может указывать на вероятную причину болезни, к примеру, при менингите, вызванном менингококками, имеются характерные

кожные высыпания.

Классификация

1. По характеру воспалительного процесса

Гнойный

Серозный

2. По происхождению

ПервичныйВторичный

3. По этиологии

Бактериальный (менингококковый, сифилитический и др)Вирусный (эпидемический паротит, краснуха)

Грибковый (кандидозный, турулёзный)

Протозойный (токсоплазмоз)

Смешанный

4. По течению

МолниеносныйОстрый

Подострый

Хронический

5. По преимущественной локализации

БазальныйКонвекситальный

Тотальный

Спинальный

6. По степени тяжести

ЛёгкаяСредне-тяжёлая

Тяжёлая

7. По наличию осложнений

ОсложнённоеНеосложнённое По клиническим формам менингококковая инфекция делится 1) Локализованные формы:

Менингококконосительство.

Острый назофарингит.

2) Генерализованные формы:

Менингококцемия (вариант сепсиса).Типичная

Молниеносная

Хроническая

Менингит

Менингоэнцефалит

Смешанные формы (менингит, менингококцемия).

3) Редкие формы:

Менингококковый эндокардитПневмония

Артрит

Иридоциклит Менингококковый менингит Единственным источником возбудителя инфекции является человек. У большинства лиц, заразившихся менингококком, практически отсутствуют клинические проявления, примерно у 1/10-1/8 возникает картина острого назофарингита и лишь у отдельных лиц наблюдается генерализованная форма болезни. На одного заболевшего генерализованной формой приходится от 100 до 20 000 бактерионосителей. В большинстве случаев менингококк, попав на слизистую оболочку носоглотки, не вызывает её местного воспаления или заметных нарушений состояния здоровья. Лишь в 10-15 % случаев попадание менингококка на слизистую оболочку носоглотки, а возможно, и бронхов приводит к развитию воспаления. В организме возбудитель распространяется гематогенным путём. Бактериемия сопровождается токсемией, играющей большую роль в патогенезе болезни. Важное значение имеют предшествовавшие вирусные заболевания, резкая смена климатических условий, травмы и другие факторы. В патогенезе менингококковой инфекции играет роль сочетание процессов септического и токсического характера с аллергическими реакциями. Большинство поражений, возникающих в начале болезни, обусловлено первично-септическим процессом. В результате гибели менингококков выделяются токсины, поражающие сосуды микроциркуляторного русла. Следствием этого является тяжёлое поражение жизненно важных органов, прежде всего головного мозга, почек, надпочечников, печени. У больных менингококкемией недостаточность кровообращения связана также с падением сократительной способности миокарда и нарушением сосудистого тонуса. Геморрагические сыпи, кровоизлияния и кровотечения при менингококковом менингите обусловлены развитием тромбогеморрагического синдрома и повреждением сосудов. Вторичный гнойный менингит Гнойный менингит - гнойное воспаление мозговых оболочек. Основные возбудители у новорождённых и детей - стрептококки группы В или D, кишечная палочка, Listeria monocytogenes, гемофильная палочка, у взрослых - пневмококки, стафилококки и другие возбудители. Факторами риска являются иммунодефицитные состояния, черепно-мозговая травма, оперативные вмешательства на голове и шее. Микроорганизмы могут проникать непосредственно в нервную систему через раневое или операционное отверстие (контактно). Для возникновения поражения головного мозга в большинстве случаев необходимо наличие очага хронической инфекции, из которого различными путями происходит диссеминация возбудителя в оболочки головного мозга. В большинстве случаев входными воротами является слизистая оболочка носоглотки. Генерализация инфекции происходит гематогенным, лимфогенным, контактным путями, периневральным путём, а также при травмах. Во всех случаях, подозрительных на менингит, для микробиологического исследования кроме ликвора берут из предполагаемого первичного очага инфекции: мазки из носоглотки, среднего уха, ран после нейрохирургических и других оперативных вмешательств, кровь. Серозный менингит Серозные менингиты вирусного происхождения вызываются энтеровирусами - Коксаки и ECHO, вирусами полиомиелита, эпидемического паротита, а также некоторыми другими видами вирусов. Источником инфекции является больной человек и «здоровый» вирусоноситель. Вирус передается через воду, овощи, фрукты, пищевые продукты, грязные руки. Может передаваться и воздушно-капельным путём при большом скоплении людей. Заражение чаще происходит при купании в водоёмах и плавательных бассейнах. Наиболее часто болеют серозным менингитом дети от 3 до 6 лет, дети школьного возраста болеют чуть реже, а взрослые заражаются очень редко. Наиболее выражена летне-сезонная заболеваемость. Также переносчиками вируса могут служить различные насекомые, например клещи, для возбудителя клещевого энцефалита. Туберкулёзный менингит Туберкулёзный менингит развивается при наличии в организме туберкулёзного очага. Инфекция проникает в оболочки мозга гематогенным путём. При этом виде менингита происходит обсеменение оболочек, главным образом основания мозга, туберкулёзными узелками величиной от булавочной головки до просяного зерна. В подпаутинном пространстве скапливается серовато-жёлтый студенистый экссудат. Количество ликвора увеличивается. При люмбальной пункции он вытекает струёй, прозрачен. При лабораторном исследовании всегда обнаруживается большое количество белка и форменных элементов, преимущественно лимфоцитов. В спинномозговой жидкости часто отмечается снижение количества глюкозы - до 0,825-1,650 ммоль/л. Иногда отмечается лейкопения или незначительный лейкоцитоз с небольшим сдвигом влево и лимфопенией. Вирусный менингит Возбудитель - вирусы Коксаки и ЕСНО относятся к семейству Picormaviridae, роду Enterovirus. Это РНК-содержащие вирусы небольшого размера. Все 6 типов вирусов Коксаки В патогенны для человека. Идентифицированы 34 серотипа вирусов ЕСНО, 2/3 из которых патогенны для человека Вирусы устойчивы к замораживанию, действию эфира, 70 % спирта, 5 % лизола, сохраняют активность при комнатной температуре в течение нескольких дней и инактивируются под действием формалина, хлорсодержащих средств, при нагревании, высушивании, ультрафиолетовом облучении. Клинические проявления Менингококковый менингит Менингококковый менингит чаще начинается внезапно, с резкого подъёма температуры, многократной рвоты, не приносящей облегчения (рвота центрального происхождения), головная боль в результате повышения внутричерепного давления. Больной находится в характерной позе: затылочные мышцы напряжены, голова запрокинута назад, спина выгнута, живот втянут, ноги согнуты и приведены к животу.

У ряда больных в первый день заболевания на коже появляется полиморфная эритематозная или кореподобная сыпь,

исчезающая в течение 1-2 ч. Нередко отмечается гиперемия задней стенки глотки с гиперплазией фолликулов. У некоторых пациентов за несколько дней до заболевания диагностируется острое

респираторное заболевание. У грудных детей заболевание может развиваться постепенно; постепенное начало болезни у детей более старшего возраста наблюдается очень редко.

В зависимости от тяжести заболевания у больного могут наблюдаться затемнение сознания, бессознательное состояние, бред, судороги в мышцах конечностей и

туловища. При неблагоприятном течении болезни в конце первой недели наступает коматозное состояние, на первый план выступают параличи глазных мышц, лицевого нерва, моно- или гемиплегии;

приступы судорог учащаются, и во время одного из них наступает смерть. В тех случаях, когда течение болезни принимает благоприятный характер, температура снижается, у больного появляется

аппетит, и он вступает в стадию выздоровления.

Длительность менингококкового менингита в среднем 2-6 недель. Однако известны случаи молниеносного течения, когда больной погибает в течение нескольких часов от

начала заболевания, и случаи затяжные, когда у больного после периода улучшения опять повышается температура и устанавливается надолго. Эта затяжная форма представляет собой или

гидроцефалическую стадию, или ту стадию, когда у больного наступает менингококковый сепсис с проникновением менингококка в кровь (менингококкцемия). Её характерной особенностью является

возникновение на коже геморрагической сыпи. Повышается температура, развивается тахикардия, снижается артериальное давление, возникает одышка.

Наиболее тяжёлым проявлением менингококкового менингита является возникновение бактериального шока. Заболевание развивается остро. Внезапно повышается

температура, возникает сыпь. Пульс становится частым, слабого наполнения. Дыхание неравномерное. Возможны судороги. Больной впадает в коматозное состояние. Очень часто больной погибает, не

приходя в сознание.

Некрозы кожи.

При тяжёлой менингококковой инфекции в сосудах кожи могут развиться воспаление и тромбоз. Это ведет

к ишемии, обширным кровоизлияниям и некрозам кожи (особенно в участках, подверженных сдавлению). Затем некротизированная кожа и подкожная клетчатка отторгаются, оставляя глубокие язвы.

Заживление язв обычно протекает медленно, может потребоваться пересадка кожи. Нередко образуются келоидные рубцы.

Косоглазие.

В острой стадии менингита иногда поражаются черепные нервы. Наиболее уязвим отводящий нерв, поскольку

значительная его часть проходит по основанию головного мозга; поражение этого нерва ведет к параличу латеральных прямых мышц глаза. Обычно через несколько недель косоглазие исчезает.

Распространение инфекции на внутреннее ухо может привести к частичной или полной глухоте.

Увеит.

Конъюнктивит при менингите встречается часто, однако на фоне лечения он быстро проходит. Увеит - более

серьёзное осложнение, он может привести к панофтальмиту и к слепоте. Благодаря антимикробной терапии столь тяжёлые последствия сейчас почти не встречаются.

Вторичный гнойный менингит

Заболевание начинается с резкого ухудшения общего состояния, повышения температуры, чувства озноба. При тяжелых формах могут быть потеря сознания, бред,

судороги, многократная рвота. Резко выражены менингеальные симптомы: ригидность затылочных мышц, симптомы Кернига и Брудзинского. Развивается тахикардия, брадикардия. Ликвор мутный,

вытекает под большим давлением. Резко повышен нейтрофильный цитоз, достигающий несколько тысяч, повышено содержание белка.

Течение менингита острое. Но возможны случаи как молниеносного, так и хронического течения заболевания. В некоторых случаях типичная клиническая картина

менингита маскируется выраженными явлениями общего септического состояния.

Серозный менингит

Серозный менингит чаще всего поражает детей в возрасте 2-7 лет. Серозный менингит начинается постепенно, после выраженного продромального периода, который может

длиться 2-3 недели. Продромальные явления выражаются общим недомоганием, потерей аппетита, появляется субфебрильная температура. После периода предвестников наступают признаки менингита -

появляется рвота, головная боль, запор, повышается температура, отмечается напряжение затылка, симптомы Кернига и Брудзинского. В выраженных случаях типично положение больного: голова

запрокинута назад, ноги согнуты в коленных суставах, живот втянут.

Туберкулёзный менингит

Туберкулёзный менингит начинается постепенно, может длиться 2-3 недели. Выражен общим недомоганием, потерей аппетита. Ребенок становится скучным, теряет интерес

к играм, жалуется на непостоянную умеренную головную боль. Появляется субфебрильная температура. Болезненные явления постепенно нарастают. Головная боль усиливается, становится постоянной.

Проявляется рвота на фоне нарастающих менингеальных симптомов. Возникают признаки поражения черепных нервов, чаще III, IV и VI пар. Температура тела достигает 38°- 39 °C. При тяжёлом течении

заболевания постепенно нарушается сознание, появляются периодические судороги. Спинномозговая жидкость вытекает под повышенным давлением, прозрачная или слегка опалесцирующая. При

микроскопическом исследовании обнаруживается лимфоцитарный плеоцитоз. Характерно снижение в спинномозговой жидкости количества глюкозы (с 2,6-5 до 2-1 ммоль/л) и хлоридов (с 120-130 до 100-90

ммоль/л). В крови никаких изменений, специфических для туберкулёзного менингита, не появляется. Обнаруживается повышение СОЭ до 15-20 мм/ч и умеренный лейкоцитоз (10-Ю9-13-Ю9 в 1 л).

Вирусный менингит

Вирусный менингит начинается остро, с высокой лихорадки и общей интоксации. На 1-2-й день болезни появляется отчетливо выраженный менингеальный синдром -

сильная упорная головная боль, повторная рвота, нередко отмечается вялость и сонливость, иногда возбуждение и беспокойство. Возможны жалобы на кашель, насморк, боли в горле и боли в животе.

Часто у больных появляется кожная гиперестезия, повышенная чувствительность к раздражителям. При осмотре выявляются положительные симптомы Кернига, Брудзинского, ригидность затылочных мышц,

признаки выраженного гипертензионного синдрома. При спинномозговой пункции прозрачная бесцветная цереброспинальная жидкость вытекает под давлением. Цитоз повышен, преобладают лимфоциты,

содержание белка, глюкозы и хлоридов нормальное. Температура тела нормализируется через 3-5 дней, иногда появляется вторая волна лихорадки. Инкубационный период длится обычно 2-4 дня.

Протозойный менингит

Протекает как общее заболевание с мышечной и суставной болью, пятнисто-папулезной сыпью, увеличением лимфатических желез, непостоянной лихорадкой. Появляется

головная боль, рвота, менингеальный синдром. В спинномозговой жидкости невысокий лимфоцитарный плеоцитоз, в осадке иногда обнаруживаются токсоплазмы.

Клещевой энцефалит

Менингеальная форма клещевого энцефалита проявляется в виде острого серозного менингита с выраженными общемозговыми и менингеальными симптомами. В

цереброспинальной жидкости отмечаются характерное повышение давления (до 500 мм вод.ст.), смешанный лимфоцитарно-нейтрофильный плеоцитоз (до 300 клеток в 1 мкл). Больные жалуются на

сильную головную боль, усиливающуюся при малейшем движении головы, головокружение, тошноту, однократную или многократную рвоту, боли в глазах, светобоязнь. Больные вялы и заторможены.

Определяется ригидность мышц затылка, симптомы Кернига и Брудзинского. Менингеальные симптомы держатся на протяжении всего лихорадочного периода. Длительность лихорадки - 7-14 дней. Прогноз

благоприятный.

Симптомы диагностики:

Симптом Кернига.

Состоит в невозможности разогнуть ногу больного в коленном суставе, когда она согнута в тазобедренном. Мешает разгибанию не боль, а напряжение задней группы

мышц бедра (тонический оболочный рефлекс). Является одним из наиболее частых и постоянных симптомов менингита.

Верхний симптом Брудзинского

- при пассивном приведении головы больного к грудине, в положении лежа на спине,

ноги его сгибаются в коленных и тазобедренных суставах.

Средний симптом Брудзинского

- такое же сгибание ног при надавливании на лонное сочленение.

Нижний симптом Брудзинского

- при пассивном сгибании одной ноги больного в коленном и тазобедренном суставах

другая нога сгибается аналогичным образом.

Подскуловый (щёчный) симптом Брудзинского

- при надавливании на щеки больного непосредственно под скулами

происходит рефлекторное поднятие плеч и сгибание предплечий (вследствие своеобразной позы этот симптом называют еще симптомом «креста»).

Симптом Гийена

- сдавливание четырех мышц бедра больного с одной стороны вызывает непроизвольное сгибание в

тазобедренном и коленном суставах противоположной ноги.

Симптом Германа

- (симптом «шея - большой палец стопы») - при пассивном сгибании шеи у больного наблюдается

экстензия больших пальцев стоп; симптом описан польским невропатологом Евфимиусом Германом при туберкулёзном менингоэнцефалите.

Симптом «подвешивания» Лессажа.

Новорождённого ребёнка берут за подмышечные впадины обеими руками, придерживая указательными пальцами голову со стороны спины, и приподнимают, что ведёт к

непроизвольному подтягиванию ножек к животу за счёт сгибания их в тазобедренном и коленном суставах и длительной их фиксации в таком согнутом положении. У здорового ребёнка при пробе Лессажа

ножки свободно двигаются (сгибаются и разгибаются).

Симптом Мондонези

- надавливание на глазные яблоки через закрытые веки болезненно.

Серозный менингит у детей и взрослых (код по МКБ – 10-G02.0) – это острое воспаление оболочек мозга. Заболевание имеет сезонный характер и обычно диагностируется в теплое время года. Больше всего ему подвержены дети, независимо от возраста, посещающие детские коллективы. При своевременном лечении, болезнь быстро отступает, не оставляя последствий. Если же терапия была запоздалой или некачественной, то у больного возможны серьезные осложнения.

Серозным менингитом принято называть поражение воспалительного характера, которое стремительно развивается в мозговой оболочке. Спровоцировать его могут бактерии, вирусы и грибки. Чаще всего причиной становится энтеровирус, который очень заразен и получить его можно:

- Контактным путем, при употреблении немытых овощей и фруктов, а также воды, в которой может находиться возбудитель или пренебрегая правилами личной гигиены.

- Воздушно-капельным путем. Если больной чихает, кашляет или даже просто разговаривает, возбудитель попадает в воздух и может передаваться другим людям, оседая на слизистой дыхательных путей.

- Водный путь. Во время купания в грязном водоеме может произойти заглатывание воды, в которой будет находиться возбудитель. При этом опасности больше подвержены лица с нарушениями в работе иммунной системы.

Подробнее о патологии смотрите в видео:

Самую большую угрозу болезнь представляет для детей до 1 года, когда она может стать причиной зрительных и слуховых нарушений, а также привести к задержке в развитии.

Симптомы заболевания

Инкубационный период серозного менингита в среднем составляет от 2 до 4 дней. После которого, сразу же ярко проявляются его симптомы:

- Лихорадка – обязательный симптом серозного менингита. В большинстве случаев, температура может достигать 40 градусов. Спустя несколько дней она снижается, но потом может вновь подняться. В таком случае говорят о второй волне развития серозного менингита.

- , которая возникает и далее распространяется на всю поверхность головы. У больного, особенно ребенка этот симптом может усиливаться при движении, ярком освещении или шуме. Никакие лекарственные препараты не могут снизить болевых ощущений. Больной испытывает небольшое облегчение в темной и тихой комнате.

- У ребенка нередко наблюдаются судороги. Малыши становятся вялыми и капризными, у них обычно возникает беспричинный плач.

- Общая слабость, мышечная боль и другие признаки интоксикации – неотъемлемые симптомы недуга.

- Нарушение пищеварения – тошнота, рвота, диарея.

- У ребенка ярко выражены симптомы ОРВИ – кашель, насморк, затруднено глотание.

- Повышенная чувствительность кожи.

- У грудничков наблюдается выпячивание родничка.

- Сонливость и нарушения сознания.

- При поражении нервных окончаний у пациента возникают симптомы неврологического характера: косоглазие, парезы или паралич.

- У больного серозным менингитом ребенка происходит сильное напряжение шейных мышц, возникает их ригидность – невозможность опустить вниз к груди подбородок.

- Симптом Кернинга, когда пациент не может согнутые в коленях ноги полностью разогнуть.

- Симптом Брудзинского – при вытягивании согнутой ноги, рефлекторно происходит сгибание второй ноги или при сгибании головы, рефлекторно происходит сгибание ног.

Средняя продолжительность серозного менингита составляет 10 дней, у ребенка может продолжаться до 2 недель. Все симптомы у этого заболевания проявляются в разной степени и могут сочетаться с поражением других органов.

Возможные осложнения

Для взрослых пациентов серозный менингит практически не опасен. А вот для детей, особенно первых лет жизни, последствия серозного менингита могут очень серьезными. Чаще всего осложнения наблюдаются при несвоевременной или неквалифицированной терапии, или же в случае несоблюдения назначений врача. Появиться они могут при тяжелом воспалительном процессе. При этом:

- Происходит поражение слухового нерва, развивается тугоухость, нарушается координация движений. В некоторых случаях такие изменения носят необратимый характер.

- Нарушаются зрительные функции – возникает косоглазие, снижается острота зрения. Со временем зрение восстанавливается.

- Развивается артрит.

- Возникает пневмония.

- Возможен эндокардит.

- Повышается вероятность возникновения инсульта.

- Наблюдаются эпилептические припадки.

- Диагностируется .

- Возникает отек легких или мозга, что приводит к летальному исходу.

Если серозный менингит, особенно у ребенка был диагностирован в короткий срок и сразу же начато квалифицированное лечение, то серьезных нарушений быть не должно.

Последствия патологии

При соблюдении назначенного лечения и реабилитации пациента, последствия могут проявиться только у половины из них. Как правило, среди таких симптомов: головные боли, слабость, мышечные спазмы и снижение памяти. Если серозный менингит привел к осложнениям, то возможны потеря слуха или зрения. Но встречаются крайне редко.

После выздоровления, больной, особенно ребенок, независимо от этиологии заболевания, нуждается в особом уходе. Ему может быть назначена система восстановления, которая состоит в приеме витаминно-минеральных комплексов, полноценном питании, посильных физических нагрузках, длительном пребывании на свежем воздухе и специальных занятиях, целью которых является восстановление нормального мышления.

Диагностика заболевания

Основная диагностика серозного менингита заключается в проведении , когда делается забор ликвора из спинномозгового канала. Такой анализ позволяет выявить возбудителя, исключить гнойный менингит и подобрать подходящий в конкретном случае препарат. Если пункция не может быть сделана по определенным медицинским показаниям, может быть проведен забор слизи из носоглотки.

Лечение

Серозный менингит у взрослых и детей лечится в условиях стационара. Основное лечение заключается в снижении внутричерепного давления, что позволит облегчить состояние пациента. Хороший эффект дает спинномозговая пункция.

Из медицинских препаратов могут быть назначены:

- Противовирусные («Ацикловир»), антибактериальные («Цефтриаксон») или противогрибковые («Фторцитозин») препараты, в зависимости от того, что стало возбудителем серозного менингита.

- Жаропонижающие средства.

- Дегитратационные препараты («Диакарб»).

- Иммуноглобулины.

- Противорвотные средства.

О симптомах, причинах, диагностике, лечении и профилактике заболевания смотрите в нашем видео (подробное видео на русском языке, с комментариями врачей):

- Нестероидные противовоспалительные препараты.

- Анальгетики.

- Седативные средства.

- Антигистаминные препараты («Димедрол»).

- Миорелаксанты, которые помогают снизить частоту и проявление судорог.

- Дезинтоксикационные препараты («Полисорб»).

- Глюкокортикоиды.

- Витаминно-минеральные комплексы.

- Оксигенотерапия.

Назначение делается исходя из картины патологических изменений, возбудителя, который вызвал заболевание и общего состояния пациента. После выздоровления необходима реабилитация: ЛФК, электрофорез, миостимуляция, психологическая реабилитация.

Профилактика

Основная профилактика серозного менингита сводится к тому, чтобы не допустить попадание в организм человека возбудителя болезни. Можно выделить следующие правила профилактики:

- Запрет на купание в естественных водоемах, если оно загрязнено.

- Для питья допускается использовать только очищенную или кипяченую воду.

- Все овощи и фрукты должны быть тщательно вымыты перед употреблением. Остальные продукты должны подвергаться термической обработке.

- Соблюдение правил гигиены, которая заключается в мытье рук с моющим средством перед принятием пищи, после посещения туалета и людных мест.

- Соблюдение режима дня и полноценный сон (не менее 10 часов для ребенка и 8 – для взрослого).

- Ведение активного образа жизни и закаливание организма.

- Обеспечение полноценного питания и дополнительный прием поливитаминов.

- Ограничение посещения мест массового скопления людей при сезонной вспышке серозного менингита.

- Регулярное мытье игрушек ребенка и проведение влажной уборки в комнате, где он находится.

- Не разрешать ребенку длительно играть за компьютером или с гаджетами, потому что это нередко приводит организм в стрессовое состояние, в результате которого снижаются защитные силы иммунной системы.

В связи с тем, что серозный менингит может быть вторичным, необходимо своевременно проводить лечение вирусных заболеваний: гриппа, ветряной оспы, паротита и кори. Это даст возможность не допустить возникновения у ребенка или взрослого воспалительных процессов в мозговых оболочках.

Прогноз

Практически всегда, серозный менингит успешно лечится и имеет положительную динамику. Однако результат будет зависеть от того, на каком этапе больной обратился за медицинской помощью, насколько правильным было лечение и в каком состоянии находится иммунная система пациента. Если поражение мозговых оболочек было негнойным, то стойких осложнений в таком случае не возникает. Обычно заболевание лечится сравнительно быстро и не приводит к рецидивам.

В случае если первопричиной стал туберкулез, то без особой терапии серозный менингит приводит к летальному исходу. Лечение в таком случае будет продолжительным, а период реабилитации будет длиться не менее 6 месяцев. Если пациент будет соблюдать все медицинские предписания, то такие последствия, как потеря слуха, зрения или памяти, со временем пройдут.

У маленького ребенка, особенно если ему еще нет 1 года, негнойное воспаление оболочки мозга может спровоцировать возникновение осложнений, таких как нарушения слуха и зрения, приступы эпилепсии, отставание в развитии и сложности с обучением.

У взрослых крайне редко встречаются такие осложнения, как расстройство памяти, нарушение координации движения и концентрации внимания, постоянные и сильные головные боли. Подобные расстройства могут сохраняться до 6 месяцев. Качественная реабилитация способствует полному восстановлению.

Серозный менингит – острое инфекционное воспаление мозговых оболочек, которое вызывается энтеровирусом, характеризуется сезонностью, встречается в виде спорадических случаев или эпидемических вспышек.

Чаще болеют дети и подростки, находящиеся в организованных коллективах.

Вспышки серозного менингита известны с середины 19-го века в различных странах мира, но вирусы что его вызывают, были открыты только спустя столетие.

Причины серозного менингита

Речь идет о вирусах Коксаки впервые обнаруженных в американском поселке Коксаки и о вирусах ЕСНО, поражающих клетки тонкой кишки, которые были объединены в .Пути передачи – фекально-оральный и воздушно-капельный. Наиболее благоприятные условия для жизнедеятельности данных патогенных микроорганизмов создаются летом, когда очень легко заразиться, пренебрегая правилами личной гигиены. Вирус распространяется в условиях антисанитарии.

Заболевание передается через грязные руки и воду (иногда вирус обнаруживается даже в хлорированной воде), после употребления немытых фруктов, через игрушки. В группу риска в большинстве случаев попадают дети по причине несовершенности их иммунной системы.

Входными воротами для инфекции есть слизистые оболочки верхних дыхательных путей и пищеварительного тракта. Тут вирус размножается и накапливается, после чего с током крови попадает в центральную нервную систему, вызывая ее поражение.

Симптомы серозного менингита

Источником инфекции есть больной человек или вирусоноситель, у которого симптомы не проявляются. Серозный менингит у детей и взрослых начинается остро, с высокого и резкого поднятия температуры до значений 39° С и выше, сильной головной боли, озноба, светобоязни, головокружения и неоднократной рвоты.

Источником инфекции есть больной человек или вирусоноситель, у которого симптомы не проявляются. Серозный менингит у детей и взрослых начинается остро, с высокого и резкого поднятия температуры до значений 39° С и выше, сильной головной боли, озноба, светобоязни, головокружения и неоднократной рвоты. Только на второй или третий день появляются характерные (ригидность затылочных мышц, симптом Кернига). Могут наблюдаться судорожные приступы.

Для внешнего вида пациентов характерна гиперемия лица с бледным носогубным треугольником. В некоторых случаях болезнь сопровождается выраженным , герпетическими высыпаниями в области носа или губ (см. ), везикулезной или петехиальной сыпью. У части пациентов наблюдаются мышечные боли, беспокойство, плохой сон. Реже отмечается вялость, сопорозное состояние. Иногда могут присутствовать желудочно-кишечные расстройства.

Характерны неврологические симптомы: расстройства сознания, повышение сухожильных рефлексов, поражение черепных нервов, кратковременные глазодвигательные расстройства. Температура держится примерно неделю, потом идет на спад, но через несколько дней после ее падения возможен рецидив.

Серозный менингит – относительно легкое заболевание, которое быстро проходит (в течение 7-10 дней), не вызывая серьезных последствий. Летальный исход крайне редок.

Лечение серозного менингита

При серозном менингите взрослым и детям показана госпитализация и постельный режим не менее 2 недель.

При серозном менингите взрослым и детям показана госпитализация и постельный режим не менее 2 недель. Лечение направлено на снижение внутричерепного давления. Значительное облегчение приносит спинномозговая пункция с медленным выведением 5-8 мл ликвора.

Из медикаментов назначают:

- дегидратационные препараты (фуросемид, лазикс, диакарб);

- противовирусные средства (интерферон);

- витаминотерапию;

- жаропонижающие (парацетамол);

- противорвотные средства;

- иммуноглобулины;

- нестероидные противовоспалительные средства;

- седативные медикаменты;

- миорелаксанты для купирования судорог;

- анальгетики;

- глюкокортикоиды при тяжелом течении;

- антигистаминные препараты (супрастин, димедрол, тавегил);

- дезинтоксикационные средства (глюкоза с аскорбиновой кислотой);

- оксигенотерапия.

Для менингитов другой этиологии не характерна массовость и выраженная очаговость, поэтому диагноз основывается на эпидемиологических данных и совокупности клинических признаков. Из диагностических методов используют:

- проведение спинальной пункции;

- вирусологическое исследование ликвора и крови;

- серологические тесты;

- бактериологический анализ крови, мочи;

- клинический анализ крови;

- биохимический анализ крови;

- рентгенографию органов грудной клетки.

МРТ или УЗИ головного мозга назначается для дифференциальной диагностики, чтобы отличить менингит опухоли, инсульта и других серьезных заболеваний.

Профилактика серозного менингита

Специфической профилактики энтеровирусного менингита нет. В детских садах и школах имеет место неспецифическая профилактика в очаге инфекции. Всем контактным детям закапывают в носовые ходы лейкоцитарный интерферон с последующим наблюдением в течение 10 дней.Больной изолируется до исчезновения симптомов. Каждый случай заболевания подлежит регистрации в лечебно-профилактическом учреждении с оформлением карты эпидемиологического расследования в установленной форме.

К профилактическим мерам можно отнести:

- проветривание, дезинфекцию помещений;

- использование фильтрующих средств защиты (марлевые повязки);

- ограничение проведения массовых мероприятий;

- соблюдение правил обеззараживания нечистот;

- купание в строго отведенных для этого местах;

- тщательное мытье, ошпаривание кипятком овощей и фруктов;

- санитарное благоустройство источников водоснабжения;

- соблюдение элементарных правил личной гигиены;

- употребление бутилированной, кипяченой воды;

- правильное хранение пищевых продуктов;

- лечение вирусных инфекций (грипп, ветрянка);

- предотвращение загрязнения возбудителем объектов окружающей среды;

- повышение иммунитета.

Прогноз при серозном менингите благоприятный. В течение нескольких недель или месяцев после заболевания может периодически беспокоить головная боль, астения, нарушение внимания и памяти. Опасность состоит в том, что наблюдается тенденция к распространению вируса, а вакцина от этого заболевания пока еще не выработана.

К какому врачу обратиться для лечения?

Если после прочтения статьи вы предполагаете, что у вас характерные для этого заболевания симптомы, то вам стоитМенингит - воспалительное заболевание мозговых оболочек. Первичный менингит развивается без предшествующих заболеваний в других органах, в силу тропности инфекционного агента к оболочкам мозга. Вторичный менингит развивается на фоне общего или локального инфекционного процесса, являясь одним из синдромов или осложнением основного заболевания. В зависимости от характера экссудата выделяют серозный и гнойный менингит.

Гнойный менингит (МКБ-10-GO.) вызывается бактериями и грибами: менингококком (62 % случаев), пневмококком (19 %), стафилококком (7 %), гемофильной палочкой Пфейффера (6 %), кишечной палочкой (4 %), стрептококком (1 %), грибами Кандида (1 %). У маленьких детей, особенно новорожденных, часто встречается стафилококковый менингит как проявление стафилококкового сепсиса, имеющего большую летальность, а также вызванный кишечной палочкой. Возможно инфицирование внутриутробное, во время родов и в постнатальный период. Возникновению гнойного менингита способствуют гипоксемия, травма, сниженный иммунитет, хронические гнойные очаги.

Патоморфология. Мозговые оболочки диффузно инфильтрированы, серозно-гнойный инфильтрат становится гнойным, к 4-8-му дню заболевания превращаясь в плотную фиброзно-гнойную массу, преимущественно на наружной поверхности больших полушарий, меньше на основании мозга; возможны прорастание экссудата, формирование спаек, склерозирование мозговых оболочек. При эпендиматитах и вентрикулитах иногда происходит облитерация ликворных путей, развивается пиоцефалия.

Эпидемиология. Передается капельным путем непосредственно от человека к человеку. Отмечается учащение случаев заболевания в зимне-весенний период и на фоне эпидемий гриппа. Возможно длительное носительство.

Клиника: при снижении реактивности организма развивается менингококковый назофарингит - локализованная форма менингококковой инфекции. Генерализованная форма - менингококкемия - является следствием проникновения менингококка в подпаутинное пространство, где он, размножаясь, вызывает воспалительный процесс, преимущественно на конвекситальной поверхности головного мозга.

Диагноз менингококковой инфекции ставят на основании клинических (менингококкемия), эпидемиологических и лабораторных данных. При подозрении на менингит обязательно делают поясничную пункцию. Этиологию гнойного менингита устанавливают путем обнаружения в цереброспинальной жидкости, а также носоглотке менингококка, пневмококка или стафилококка. Последний можно обнаружить и в крови, выделениях из ушей, фекалиях.

Пневмококковый менингит (МКБ-10-G00.1). Вызывается пневмококком - грамположительным диплококком.

Первичным очагом могут быть легкие, откуда пневмококк попадает в подпаутинное пространство гематогенным путем (у детей младшего возраста). Лимфогенным путем микроорганизм распространяется в том случае, если первичным очагом являются околоносовые пазухи.

Клиника. Пневмококковый менингит развивается и после травмы, особенно - перелома черепа, нередко сопровождающегося ликвореей, которая свидетельствует о сообщении носоглотки и подпаутинного пространства. Заболевание начинается остро. Резко выражены менингеальные знаки. Часто наблюдаются судороги, потеря сознания, парезы и параличи конечностей, отводящих нервов, лицевого нерва, бульбарные параличи. Цереброспинальная жидкость зеленоватого цвета. В ней содержится большое количество нейтрофильных гранулоцитов и белка, уровень глюкозы снижен.

Стафилококковый менингит (МКБ-10-G00.3). Является следствием стафилококкового сепсиса или субсепсиса. Встречается чаще у детей младшего возраста, начиная с первых дней жизни. В анамнезе больных - пупочный сепсис, гнойный отит, гнойничковые заболевания кожи. При стафилококковом М. нерезко выражен менингеальный синдром, но значительно нарушено общее состояние больного: интоксикация, озноб, гектическая температура тела. При поздней диагностике и лечении наблюдается прогрессирующая гидроцефалия. Стафилококковый М. в старшем возрасте проявляется отчетливее. Цереброспинальная жидкость гнойного хаменингеальных явлений. Возможно развитие гидроцефалии, эпилептического синдрома. Цереброспинальная жидкость мутная или опалесцирующая, цитоз смешанного характера в пределах 0,1-1 х 109/л. Для установления диагноза важно выделение гриба из цереброспинальной жидкости. Часты резидуально-органические последствия.

Лечение гнойных М. должно быть интенсивным, комплексным и начинаться как можно раньше, так как от сроков начала лечения в огромной степени зависят прогноз и частота остаточных явлений.

Основу этиологического лечения составляют антибактериальные препараты, которые вводят в массивных дозах внутримышечно, внутривенно и в отдельных случаях даже эндолюмбально. Выбор их определяется чувствительностью к ним выделенных микроорганизмов, однако нельзя выжидать более 2-3 дней. Поскольку большинство гнойных М. вызываются кокками, то в качестве ургентного лечения следует применять бензилпенициллин по 200 ООО-300 000 ЕД/кг в сутки, при тяжелом состоянии или запоздалом начале лечения по 400 000 - 500 000 ЕД/кг с интервалами 4 ч, а при внутривенном введении - через каждые 2-3 ч. Новорожденным целесообразно назначить синтетический ампициллин или оксациллина натриевую соль, гентамицина сульфат (по 6-8 мг/кг в сутки каждые 6 ч). Эти препараты остаются ведущими при менингококковом, пневмококковом и стрептококковом М. При стафилококковом М. до получения результатов на чувствительность микрофлоры лучше применять одновременно 2-3 антибиотика (бензилпенициллин + полусинтетические пенициллины, левомицетин), комбинировать их с антистафилококковой плазмой, анатоксином. При менингите, вызванном кишечной палочкой, сальмонеллами или другими грамотрицательными микроорганизмами, назначают гентамицин или ампициллин, карбеницил-лин, амикацин, тобрамицин, левомицетина сукцинат. Применяют также полимиксина В сульфат внутримышечно (по 2-2,5 мг/кг в сутки через 6 ч). При менингите, вызванном синегнойной палочкой, показан ампициллин или карбенициллин в сочетании с гентамицина сульфатом или другими аминогликозидами и полимиксина М сульфатом. При М. на почве инфицирования гемофильной палочкой Пфейффера показан ампициллин или цефалоспорины (кефзол, кла-форан) в сочетании с левомицетином, тетрациклином, морфоцикли-ном. При М. грибковой этиологии назначают амфотерицин В, начиная с 50-70 ЕД/кг детям до 1 года и по 100-120 ЕД/кг детям старшего возраста внутривенно 2 раза в сутки и эндолюмбально по 1 ЕД. В течение недели дозы постепенно увеличивают до 240- 400 ЕД/кг внутривенно (до 1000 ЕД/кг старшим детям) и 15- 20 ЕД/кг эндолюмбально.

Серозный менингит (МКБ-10-G02.0). Первичный серозный М. в большинстве случаев вызывается вирусами (энтеровирусами Кок-саки и ECHO, вирусами паротита, полиомиелита, клещевого энцефалита, лимфоцитарного хориоменингита). Вторичный серозный М. может осложнять брюшной тиф, лептоспироз, сифилис и другие инфекционные заболевания как проявления общей неспецифической реакции мозговых оболочек.

Ведущим патогенетическим механизмом серозного менингита, определяющим тяжесть симптоматики, является острое развитие гипертензивно-гидроцефального синдрома, не всегда соответствующего степени цитологических сдвигов в цереброспинальной жидкости. Плеоцитоз представлен лимфоцитами (в первые дни может быть немного нейтрофильных гранулоцитов) от 0,1 х 109/л до 1,5 х 109/л; содержание белка незначительно повышено, может быть нормальным или даже пониженным за счет разведения обильно секретируемой жидкостью.

Патоморфология: отечность и гиперемия мягкой и паутинной мозговых оболочек, периваскулярная диффузная инфильтрация лим-фоцитарными и плазматическими клетками, местами мелкоточечные кровоизлияния. В сосудистых сплетениях мозговых желудочков такие же изменения. Желудочки несколько расширены.

Клиника серозного менингита характеризуется сочетанием общеинфекционных, гипертензивно-гидроцефальных и менингеальных симптомов различной степени выраженности. Латентные формы (только с воспалительными изменениями в цереброспинальной жидкости) встречаются в 16,8 % случаев (по Ямпольской). При манифестных формах в 12,3 % случаев преобладают гипертензивные явления, в 59,3 % - сочетание гипертензивных и менингеальных симптомов, в 11,6 % - и энцефалитических. У детей первого года жизни характерны беспокойство, болезненный крик, выбухание большого родничка, симптом заходящего солнца, тремор, судороги. У детей более старшего возраста - головная боль, рвота, возбуждение, беспокойство (иногда застывшая защитная поза). Могут быть застойные явления на глазном дне. Давление цереброспинальной жидкости повышено до 300-400 мм вод.ст.

Течение серозного менингита чаще благоприятное. Через 2-4 дня исчезают общемозговые симптомы. Иногда возможен второй подъем температуры тела, появление общемозговых и менингеальных симптомов на 5-7-й день. Цереброспинальная жидкость санируется к концу 3-й недели.

Энтеровирусные менингиты (МКБ-10-G02.0 + А87.0) наиболее часто вызываются энтеровирусами типа Коксаки и ECHO - в сига и Брудзинского нижнего. У маленьких детей возможны судороги, оглушенность, у детей старшего возраста - возбужденное состояние, делирий при тяжелом течении заболевания, энцефалити-ческие реакции при неблагоприятном преморбидном состоянии. Давление цереброспинальной жидкости повышено до 250- 500 мм вод. ст., содержание белка 0,3-0,6 г/л. Цитоз от 0,1 х 109/л до 1,5 х 109/л, у детей младшего возраста значительно выше, но нормализуется быстрее. Острый период длится 5-7 дней, температура тела падает литически на 3-5-й день, менингеальные симптомы исчезают к 7-10-му дню, с 12-14-го дня остаточный цитоз составляет до 0,1 х 109/л, слабо положительные глобулиновые реакции. Появление симптомов энцефалита наряду с убыванием признаков менингита (усиление сухожильных рефлексов, спастичность в конечностях, клонус стоп, интенционный тремор, нистагм, атаксия, психосенсорные расстройства) свидетельствует о паротитом менингоэн-цефалите, но через 2 нед они угасают, изолированные невриты сохраняются до 1-2 мес, полирадикулоневриты - до 1-6 мес, исход обычно благоприятный. Этиологию паротитного М. устанавливают на основании эпидемиологических и клинических данных, в сомнительных случаях с помощью серологических исследований (нарастание титра антител в парных сыворотках крови более чем в 4 раза, задержка реакции гемагглютинации и связывания комплемента).

Лимфоцитарный хориоменингит (острый асептический), МКБ-10-G02.8 - зоонозная вирусная инфекция. Инфицирование происходит через вдыхаемую пыль или продукты, зараженные мышиными экскрементами, реже при укусе насекомых. Возбудитель не строго нейротропен, поэтому проявляется заболевание через 8- 12 дней (инкубационный период) генерализованным интоксикационным процессом: гипертермией, патологическими изменениями ряда органов (легких, сердца, слюнных желез, яичек). Лимфоцитарный хориоменингит возникает при проникновении через гемато-энцефалический барьер вируса, вызывающего воспалительные изменения в сосудистых сплетениях желудочков мозга, мягких мозговых оболочках, а в ряде случаев и веществе головного и спинного мозга. При затяжном и хроническом течении заболевания возможны облитерация субарахноидальных пространств, глиоз и деми-елинизация в мозговом веществе.

Клиника. Заболевание начинается остро, без продромальных явлений с картины гриппа, пневмонии, миокардита. Озноб сменяется высокой температурой тела. С 1-го дня отмечаются менингеальные явления, диффузная головная боль, тошнота, рвота. При тяжелом течении заболевания наблюдаются возбуждение, галлюцинации с последующей утратой сознания. Через 8- 14 дней от начала заболевания температура тела снижается до субфебрильной в течение тельного перекреста, ножек и распространяется кпереди и кзади, к продолговатому мозгу. При запоздалом лечении он приобретает фибринозный характер, особенно в области промежуточного и среднего мозга, где возможно расплавление вещества мозга с образованием казеозных масс. По ходу сосудов, особенно средней мозговой артерии, отмечается высыпание милиарных бугорков, наблюдаются эндоваскулиты в сосудах мелкого и среднего калибра, сплетениях желудочков мозга (хориоидит, эпендиматит, ведущие к перивентрикулиту). Возможны блокада ликворных путей, в частности водопровода мозга, спаечным процессом, гидроцефальный синдром, переход воспалительного процесса на твердую мозговую оболочку (лептопахименингит).

Клиника. Обычно течение заболевания носит под острый характер: исподволь развиваются недомогание, беспричинная усталость, унылое настроение, безучастность, потеря интереса к играм, отмечаются потеря аппетита, рвота, бледность, похудение, субфебриль-ная температура тела. Этот продромальный период длится 2-3 нед. Во второй фазе заболевания на фоне усиления перечисленной симптоматики отмечаются резкое усиление головной боли, сопровождающейся рвотой независимо от приема пищи, что является показанием к срочной люмбальной пункции, у маленьких детей гидроцефальные крики, повышение вечерней температуры тела до 38 °С. С 6-8-го дня заболевания возникают вегетативные симптомы, отмечаются брадикардия, стойкий красный дермографизм до 6 мин, дыхание с глубокими вздохами, анорексия, запор (у маленьких детей может быть и кровавый понос), втянутый ладьеобразный живот, пятна Труссо. Менингеальные симптомы нарастают постепенно и диссоциированно (симптом Кернига при отсутствии ригидности мышц затылка и наоборот). У детей грудного возраста отмечаются выбухание большого родничка, запрокинутая голова, иногда опистотонус. Третья фаза - энцефалитическая - развивается на 8-10-й день, характеризуется нарушением функций черепных нервов (сходящееся, расходящееся косоглазие, птоз, анизокория). Часто на глазном дне можно обнаружить специфические милиарные высыпания, на 2-3-й неделе возможны односторонний парез конечностей, судороги, гиперкинезы (хореоатетоз, гемибаллизм), нарастают оглушение, нарушения дыхания. Без специфического интенсивного лечения наступает смерть. Характерно резкое повышение давления цереброспинальной жидкости (до 300-500 мм вод.ст., а иногда до 700 мм вод.ст.), она прозрачная, иногда слегка опалесцирует. Повышается содержание белка от 0,42 до 2-3 г/л, особенно при блоке субарахноидального пространства; глобулино-вые реакции Панди и Нонне-Апельта резко положительные, при стоянии на воздухе в осадке появляется характерная пленка. Уродят через каждые 2-3 нед. После санации цереброспинальной жидкости специфическую терапию проводят еще в течение 5-6 мес.

Торулезный менингит (МКБ-10-G02.1 + В45.1) вызывается крип-тококком, широко распространенным сапрофитом, обитающим на коже, слизистых оболочках человека, на растениях. Проникает в организм ребенка с пищевыми продуктами, через поврежденные кожу, слизистые оболочки. Гематогенным путем переносится на оболочки мозга, так как цереброспинальная жидкость является идеальной средой для криптококка. Патоморфологические изменения: утолщение мозговых оболочек, серозно-продуктивное воспаление, скопление криптококков вокруг сосудов и в желудочках мозга.

Клиника. Заболевание развивается остро или подостро. Повышается температура тела, появляются головная боль, менингеальные симптомы. Цереброспинальная жидкость мутная или ксантохром-ная, вначале прозрачная, вытекает под повышенным давлением, содержание белка в ней повышено, лимфоцитарный цитоз от 0,1 х 109/л до 1 х Ю9/л; достоверным подтверждением диагноза является обнаружение криптококков в цереброспинальной жидкости. При отсутствии лечения давление цереброспинальной жидкости нарастает, появляются застойные диски зрительного нерва, симптомы поражения основания мозга. Выделяют следующие формы: менингит без выраженного очагового поражения мозга, базилярный менингит с поражением черепных нервов (слухового, зрительного, глазодвигательного и отводящего), менингоэнцефалит с явлениями очаговых выпадений (парезы, атаксия), судорогами, слабоумием, псевдотуморозную, при которой выражены как общемозговые, так и очаговые неврологические симптомы. Течение заболевания чаще длительное, рецидивирующее, прогредиентное, нередко бывает летальный исход.

Лечение: сульфаниламидные препараты, тетрациклин с нистатином, амфотерицин В (внутривенно капельно через день из расчета 1 мг/кг в 100 мл 5 % раствора глюкозы, 3-4 г на курс лечения). Симптоматические средства, как при гнойном менингите.